2025-12-05 23:00:00

本期时间轴制作:雏雏

有没有你坚持很久的小习惯,让你觉得生活变得不一样?仪式感到底是有意义的仪式,还是被制造的消费主义陷阱?可能生活中的仪式感,就是那种不让你费力,却能让你开心的瞬间吧。最后我们也聊了聊这几天继续看《迷雾之子》的读后感。

2025-12-05 21:00:00

省流:股东达3000位,即可观赏G.W.E(GCORES Wrestling Entertainment)A.K.A 机核大擂台,详细企划

大家好!

2025年快过去了,我们的年末礼包商品也终于迎来的预售。首先,真诚感谢大家对“大股东”礼包这个整活商品的热烈支持!

今天,大礼包终于进入了预售阶段,希望各位股东多多捧场啦!

邮费说明:商品从广东仓库发货,边远地区会加收邮费,按黑吉辽6元、内蒙青海宁夏甘肃10元、新疆西藏23元计价。

不了解大礼包内容的朋友们,欢迎移步下面这个介绍页面(内含抽奖)查看商品发售的相关信息,(我们在昨天更新了商品样品的实拍图)

同时为了回馈未来的股东们,之前原定的解锁整活部分,我们也进行了更新调整。

原定有5000位股东才能解锁的【GWE(GCORES Wrestling Entertainment)A.K.A 机核大擂台狂野热辣摔角极限18+(未成年人即使家长陪同也不能看)会员专享视频】,已经调整成:有3000位股东参与购买即可解锁!

(很怀疑真的有人想看吗)

所以目前的整活附加内容调整为:

2025-12-05 20:55:49

网飞公司宣布将以827亿美元收购华纳兄弟探索公司,包括其影视制作部门、HBO Max以及HBO频道。这项收购将通过现金加股票的形式完成。 华纳兄弟探索公司每股估值27.75美元,整个企业估值大约为827亿美元(其中股权价值约为720亿美元)。

交易预计将在华纳兄弟探索公司先前宣布的 Discovery Global 分拆成为一家新的上市公司之后完成。目前预计这项分拆将在2026年第三季度完成。双方表示,这次收购把两家在娱乐领域具有开创性的公司整合在一起,结合了网飞在创新、全球影响力和顶尖流媒体服务方面的优势,以及华纳兄弟在过去百年间建立起来的强大内容制作能力与讲故事传统。

包括《生活大爆炸》《黑道家族》《权力的游戏》《绿野仙踪》和DC宇宙等深受喜爱的影视作品将加入网飞原有的内容库,进一步为全球观众带来丰富多样的娱乐体验。

2025-12-05 20:46:34

【机事本】是机核文章区的栏目,每周五更新。每周五下班之前,我们会收集几位编辑的“小作文”,题材随意,立意自选,栏目名取自Windows系统自带的最轻便的文本编辑器,代表“轻便与畅快”。

本周出场人物:搞搞,四十二,引擎

进行攀岩这项活动已三年有余——包含因左手第一掌骨骨折而彻底停止的四个月(自然是攀岩所致)——有一些杂乱的想法,记录如下。

截至今日,我主要进行的是室内抱石这一类项。其特征是岩壁高度相对较低,四点五至五米,攀爬者除攀岩鞋外无需其他装备即可进行,这也意味着没有额外保护措施,是靠地上的软垫以及攀爬者控制自己摔落的姿势来实现安全。在中国正式的体育分类管理中,它的名称是攀石。通行的国际名称是bouldering,来自boulder,指巨大的石头。户外抱石就是爬巨大的石头。但室内抱石因为人工支点形态的演进变化和更高安全性,改变了这项活动的维度,可说已经发展成为一项全新运动。

这些背景介绍都不是重点,全是现成的一些说法,我本身也不是很想写。这引入了第一个问题:我不喜欢跟人介绍攀岩。周末在岩馆做兼职教练最难受的两点是:一带领热身,二基础教学、包括正确的摔和爬。

带领热身纯无聊,新人大多不喜欢也不上心,很多老人也一样,很多很多。这里说老人不是指年龄而是指参与攀岩的经验(目前中文语境里一般称长期参与者为岩友,我不喜欢这个词,口感黏滞)。

基础教学的难处是,不好讲清楚,以及新人做不到。

当然不好讲清楚主要是我主观感觉,因为在我认知里,里头所有的细节都勾连在一起(因为身体是连在一起的)并且视情况而变化,我觉得没讲清楚根本只是由于我知道背后还有种种未经释出。而新人完全无有疑问也无兴趣了解,因为他们也不知道自己应该有什么疑问。

做不到就完全是由于没有身体经验,没有支持你去进行感知的身体能力。看起来你还在正常的陆地坚固物质环境里,但其实攀岩跟游泳滑雪一样,是一种完全不同的身体经验,要做好这件事情、或者粗率而不乏正确地说要做得正确,你需要学会一套新的身体运动模式。不是一朝一夕。更无法通过说理、理知来完成。

矛盾在于,新人需要上课,但你没办法给新人上课。即使是正确摔落方式这一必备项目,没有良好身体姿态也难以做到,但没有经验基础就不会有好的姿态。不过这些教学实有必要,新人们也会跨越这些看似的矛盾、最终学会攀岩(伴随着伤病吧,大范围上说),就像我当初一样。这些毛刺只是长在我脆弱和微不足道的心里。我还没有克服它带给我的疲敝。

这是知道和做到的差距,也是会和教的差距。我自觉掌握了不错的技术,却不太会教。我可以说明,可以演示,但我不知道要把这些技术拆解成什么样的训练步骤才能促使别人去学习学会。有时候我也认为自己知道别人为什么做不到,比如核心力量不够、姿势不对没有把受力转到后链,但对人家如何练习可以改善则茫然无措。

我是完全通过攀岩学习攀岩的,没有做过任何辅助训练,包括指力训练。我之所得有大量的巧合机缘,而不是悉心安排的结果。并且我是直接获得了整体的结果,其间只有零星几个阶段性的、反映到感知上的转变。也就是说,我感觉在我把自认掌握的这一体系传达给其他人时就仿佛鬼打墙般地认为如果对方不能理解全部就不能理解这一细节但不理解这一细节就无从理解全部。这跟前面说的那个迷障(给新人讲不清楚)重复,区别在于新人那一小时入门课结束后他们就自负自责了,而如果我想要教学,我就需要想办法给人教会。

想象:如果有一个人从零开始、可以彻彻底底服从我的指令,我也许能使之变强甚至远强于我(当然是因为我自己也不能完全服从自己的指令,例如不害怕,就不容易做到),但不会有这样的人。

在岩馆也有许多给自己制定专项训练计划的人,诸如负重、计时悬垂。据我观察,效果也马马虎虎,未见训练者显著变强——更复杂的是这还包含着理解和体系的不同。

当然我依旧觉得,无法教好是由于想得不够深不够清楚。我深入教学的经验也有限,兼职教练而已。

不过更有可能的是此事最终仅仅如伯乐与千里马那般,只有少数人是伯乐,也只有少数马是千里马。不是人人都能把这件事做到足够好,而我也根本并非二者任一。

不过我无法停留在后一种想法中,它好像无法推动任何事情。

在尽力坚持乐观的前提下,我感到自身能力还是太差。属于尚未入门,但已经看见门了。我在向它迈进,虽然不清楚还要多少时间,我一定会迈进去。可惜我总体的时间所余寥寥。我不知道在那扇门之后,自己能走多远。

不过我走得倒是够窄的。在攀岩上,“自然”对我并没有太多吸引力。高山巨岩的宏伟壮丽在我眼里是单独的东西,是一种看。攀爬自然岩壁之“自然”那一部分的奇妙——怎么会恰好有这处可抓/可踩的细部?——我无甚感受。我也缺乏征服“自然”的伟大冲动。如果一处岩壁或大石异常美丽,我确实会生出些攀爬的念头,比如著名的Dreamcatcher,比如撒丁岛那些外星一样的石头,但也从未执行。在自然岩壁上剧增的危险恐惧和随之而来的刺激,更多是令我害怕:我恐高,不受控的失重会令我无限紧张。以上这些被我归为有益的幻想。

真实的则是——仅仅是对我来说——把被象征化的对象再次抽象化,可以想像成把手握脚踩之处理性化为高面数的建模,过滤它们的特异性。这样攀岩就从我跟特定环境对象的关系转变成身体跟空间的关系。攀岩不再是用手抓握、用脚踩。而是在受限的空间中控制自己的身体,制造张力,寻找平衡,在瞬息间重建稳定,再把动作衔接起来不断变换,发展前进——音乐式的发展前进。很久之前我在电台里说我自认为的天赋是即使反复爬最简单的线路也始终觉得有趣的状态。直到今天还是如此。我想这正是因为我着迷的是这整体和动态的过程。

有点不足为外人道也了。先打住了。

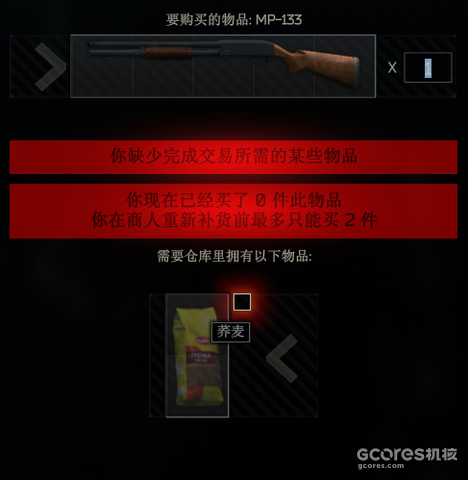

《逃离塔科夫》1.0开启之后,我也跟风删档开始了全新1.0的PVE模式主线体验。

这是一种很有意思的感觉。我再也回不去那个完全新手的状态:战战兢兢地在战区里爬行,把一切破烂都踹进兜里,每一次撤离都像是终极的挣扎。

现在我开始熟悉子弹的口径,知道如何选择在目前的进度下最高性价比的防护手段(即便他们都很糟糕),掌握一些便宜糟糕但是有效的粗暴枪械,对有些地图已经可以熟悉地进入、搜刮、撤离,完全不对当下的物资匮乏感到焦虑和恐惧,因为我脑海中有很多解决方案。对PMC和BOSS我也不再发抖和慌张,即便死亡也没有波澜,因为我也理解世事如常——塔科夫就是这么个操蛋的地方。

但这个游戏没有因此让我觉得更容易更温柔哪怕一点。一切还是如此的残忍和毫不留情,而且丝毫不讲人情意义上的道理——新的主线带来了更好的沉浸感,埋藏得更深的阴谋,反向带给我一种以前没有的感受。有时我被迫(因为物资循环再次崩盘)开始使用一些非常便宜的枪械在战区里摸索挣扎,寻求出路,每次我举起那些便宜霰弹枪瞄向我的目标,当我意识到我的熟练度盖过了这些枪械糟糕的瞄具带来的不方便和低容错,让我可以杀死我的目标的时候,我感受到一种冷冰冰的麻木感在我的动脉里流淌,那是一种混杂着虚无、冷漠和愤怒的奇妙情绪,让我觉得我在对着某种神秘的存在开火,它是这座城市整体性地连在一起:是骂着“涡轮苏卡”兜里揣着香烟的拾荒者、是拿着精致“圣诞树”美械,用手雷招呼我的“西方朋友”,是那些强度不讲道理的每张地图里的BOSS,还有那些假热情迎向我,收下一沓一沓卢布,递过来一把一把枪的商人们,是他们所有人,还有这城市的未来,要么是一颗核弹,要么是“为了全人类”。我麻木但是果断地使劲扣动扳机,听那些便宜霰弹枪弹壳落地的声音,有的时候我的目标死了,我拿走他身上的东西,有的时候死掉的是我,我身上的那一切,献祭给这个操蛋的城市。

然后我再去见那个叫耶格的老猎人,再扔给他一袋荞麦,他递过来一把新的霰弹枪。我知道未来我会继续使用其他的武器,凶猛的RPD、精致的HK416、经典的AK-74U,还有更多,五彩缤纷。但此时我把便宜的红色鹿弹揣到人物的口袋里,我可能并不想逃离塔科夫了,我只是想再给这城市一枪。

在游玩层面上我最大的感受是,《逃离塔科夫》有一个潜在的体验优化:就是人物【在地图中的移动地速】和人物【在第一人称射击视野中的移动速度】其实并不一致。简单来说,就是我作为玩家感觉自己在跋涉,但实际上我在地图中实际上的每一个【兴趣点】之间移动得非常快。这是一种很有意思的既快又慢的叠加体验——一方面我觉得自己在战区中的“前进”非常艰难,但这种艰难的感受实际上又是浓缩和短促的。

这里面最直接的例子是“森林”这个地区。它事实上也是塔科夫目前最大的地图之一,新手玩家在里面不容易辨别方向,而且会因为不够补给而死在战区中。而我在对着离线地图熟悉这个区域时遇到的真正的认知门槛是:由于体验的缘故,我把森林想象得“太大了”,于是一点点相对位置方向的偏差,会导致我直接错过本来已经到达的地点。当我意识到这一点之后,我突然发现,森林这个地区给我的那种迷失感,其实来自于一些很具体的“控制”,这种控制有一部分就在地图低速和感知移动速度的错位上。

这是一个很奇妙的感受,但回忆起来,它来自于《半条命1》乃至更早时期第一人称射击游戏的一些高度抽象和归纳的设计逻辑,属于那个高清化开发能力尚属稚嫩,“全景模拟复现”是一种不可望更不可及的奢望,于是在设计世界、编制梦境的时候,大家会下意识地做出这样的“技术动作”,从结果上而言,反倒是让玩家体验收束到一些可控的、具体的东西上。

自从买了一辆电助力自行车,北京对我来说不再是两点一线了。

只要精力还够,我就会主动选择一些从未涉足过的道路。骑到城市的边边角角,骑过从没听说过的学校,也顺道记下了几家想要来冒险的饭馆,就像林克拿着希卡石板走遍海拉鲁大陆的每个角落,我现在也做着差不多的事。骑车去开辟地图上的迷雾,探索新的区域,尝试新的饭馆。北京对我来说就是一个复杂,巨大,甚至带着点危险的开放世界。

我曾经骑过荒凉开阔的五环边缘,在那里巨大的铲车如同一只冲锋的轰龙从我身后闯入,我没有巨剑更停不了龙车;我也曾与逆行穿梭的老年高司令上演亡命驾驶,以损失一副眼镜的左边镜片和一张手机钢化膜为代价,成功逃离。

但这些都比不上我在国庆节遇到的事。

大概是十月四号?我骑了1个多小时,到了北京的望京地界,找了一家挺有名的面馆,鼓起勇气闯入店中,找个角落,落座扫码一气呵成,中途店员说了什么全忘了。

直到遇到了一对也来吃面的父子,他们在我旁边入座。

小朋友单独拿一个碗,父亲给他的碗里扒拉一些面条,倒了一些汤。那几根面对我来说似乎一口就能解决。

“爸爸~我吃饱了!”

“把青菜吃了。”

父亲的口吻虽然是命令,但很温柔,他尽量压低嗓子用气声说话,生怕吵到别人。

曾经,我爹也是这样。

“把鸡蛋吃了!”只不过语气有些焦急,面馆很吵,掩盖的气声反而比直接讲出来更大声。

青菜吃完了,孩子就说我出去转转。父亲点点头。

我和那位父亲坐在窗边,默默地低头吃面。面前,是那种时髦、高大的落地窗,父亲只要微微抬下头便能看清自己的孩子。

那个小孩就一个人在外面蹦蹦跳跳,在台阶上走钢丝,在高台上立定跳远,仿佛精力无限。

和我小时候一模一样。

这时候,我身旁的父亲低着头默默吃,想着心事,我也是。=

记忆里的我用冻红的手,在面馆的窗口给我爹摆手。窗口很小,里面还结了霜。北方的冬天很冷,饭馆怕冷空气进来,会在门口会拉一个巨大的棉袄似的门帘,把冷空气堵在外面,同样的,光线也被堵住了。

面馆里面很暗,我看不清我爹的表情,但我知道他也在冲我挥手。

20多年后,在两千公里外的北京,遇到了自己。

2025-12-05 19:30:00

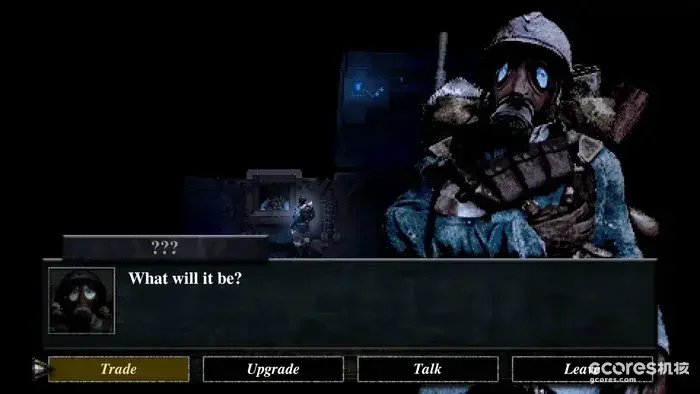

Team17 与《战壕惊魂》获奖开发者、独立创作者 Jordan Mochi 今日推出重大更新 “导演剪辑版更新”,为这款描绘第一次世界大战西线战场的历史生存恐怖游戏带来全新的便捷性功能与额外挑战。

<内嵌内容,请前往机核查看>

在《战壕惊魂》中,玩家将扮演一名孤身的法国士兵,在第一次世界大战期间穿行于扭曲的战壕之中,在残破战场上搜寻稀缺物资、破解复杂谜题,并在这场人类史上最残酷、最恐怖的冲突中努力求生。

《战壕惊魂:导演剪辑版》现已在 Steam 上线,享受 66% 折扣优惠,优惠有效期至 2026 年 1 月 5 日。体验这段屡获殊荣的“凡尔登战役”恐怖再现——版本经过扩展与精修,呈现开发者历时近十年的完整创作愿景。《战壕惊魂:导演剪辑版》核心特色包括:

<内嵌内容,请前往机核查看>

2025-12-05 18:57:51

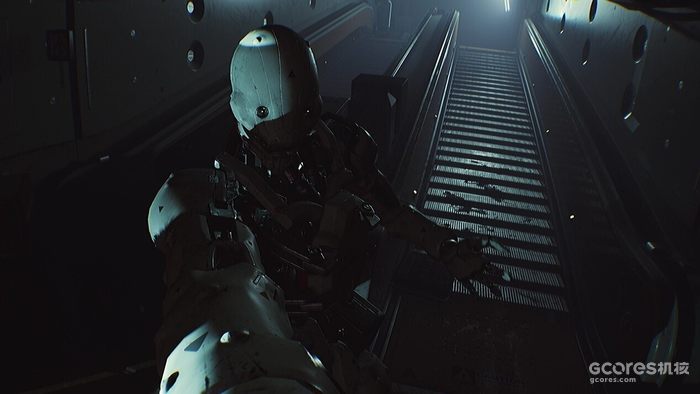

瑞典独立游戏发行商 Raw Fury 与英国开发商 Lunar Software 宣布,其第一人称科幻恐怖游戏 《ROUTINE 月球任务》已在全球正式发行。本作现已登陆 Xbox Game Pass、Xbox One、Xbox Series X|S、Xbox on PC、Xbox Cloud 及 Steam。《ROUTINE 月球任务》同时支持 Xbox Play Anywhere,并针对 Xbox 手持设备 进行优化。

<内嵌内容,请前往机核查看>

《ROUTINE 月球任务》以 80 年代科技风格启发的 复古类比未来(retro-analogue future) 为背景,玩家将在月球基地中寻找基地陷入沉寂的原因,并与一个将玩家视为“主要威胁”的神秘敌人正面遭遇。然而,玩家在探索过程中发现的真相,只会引向更深层的未知……《ROUTINE 月球任务》核心特色包括:

🔎 调查复古类比未来世界

穿行月球基地内风格迥异的区域,从废弃商场到年久失修的居住区,逐步揭开基地沉寂背后的故事。

🎧 沉浸式设计与玩法

全身动作感知、画内音频,以及极简 UI,为玩家构建一个极具压迫感与沉浸感的恐怖体验。

🛠️ 使用工具探索

宇航员辅助工具 C.A.T. 是行动关键,玩家需用它访问重要终端、导航环境并识别线索。

🏃 在未知中求生

奔跑、藏匿或尝试反击——面对潜伏的威胁时,C.A.T. 将是你的最后防线。

<内嵌内容,请前往机核查看>