2026-01-30 11:00:00

我最近读到 Terry Godier 的一篇短博客《 Phantom Obligation 》。这篇文章表面上讨论的是现代应用程序的界面设计与心理暗示,话题并不宏大,篇幅也很克制,但它却用一种几乎不动声色的方式,点出了一个我们几乎每天都在经历、却很少认真命名的心理状态。很多时候,真正让人感到疲惫和内疚的,并不是现实中的责任,而是一些从未被确认过的“应该”。

在这篇文章中,Terry Godier 提出了一个概念:phantom obligation,直译过来,可以称为“虚幻债务”或“幽灵义务”。

它的含义并不复杂:

你因为一件根本没有人要求你去做的事情,而感到内疚。

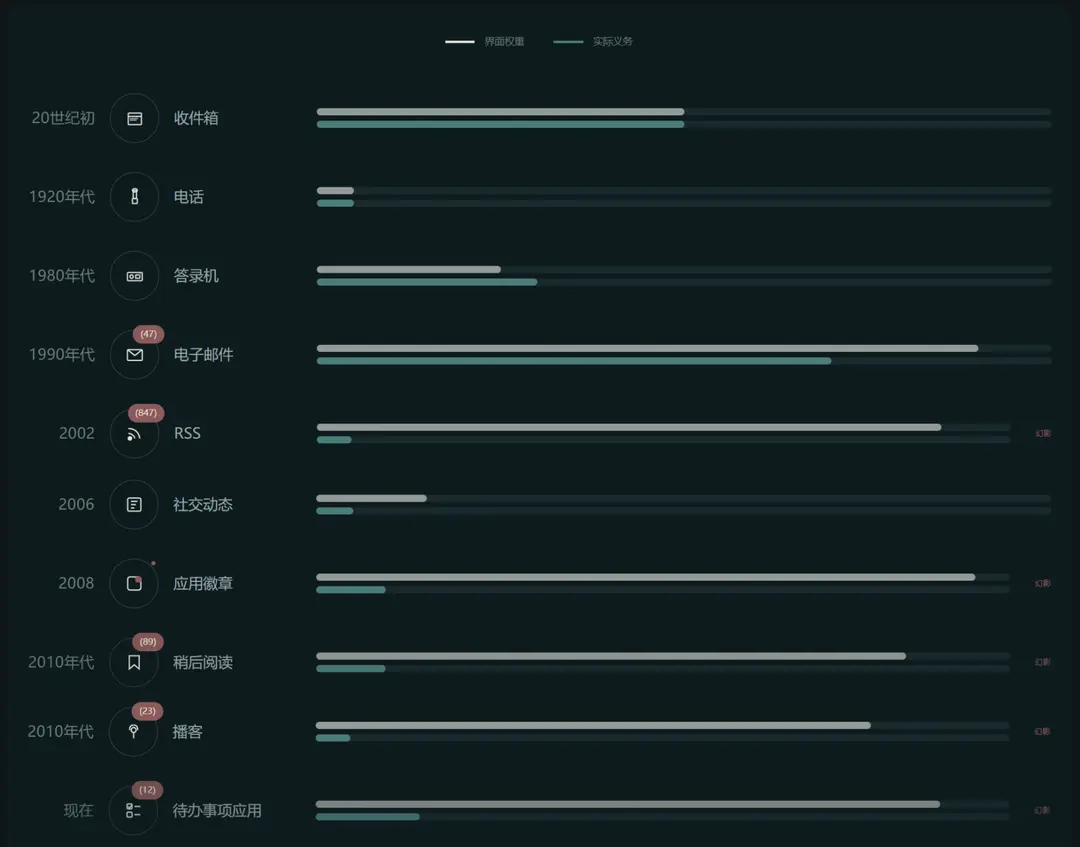

为了说明这一点,作者采访了 RSS 阅读器的发明者 Brent Simmons。他问了一个看似细节、却意味深长的问题:为什么在 2002 年设计 RSS 阅读器时,会采用与电子邮箱几乎一致的“未读邮件”结构?毕竟,RSS 与电子邮件并不相同,前者并不存在必须被阅读、也不存在对方等待回应的社会关系。

答案其实并不复杂。这种设计只是顺手沿用了当时最熟悉的界面范式。但正是这种“顺手”,为后来的数字生活埋下了隐患。此后,我们又陆续看到了应用徽章、稍后阅读列表、播客未听进度、待办事项清单等设计,它们在形式上不断复制“收件箱—未处理—待完成”这一逻辑,却悄然脱离了真实的社会义务。

表面上看,这是信息管理的问题。但在长期使用中,它们却不断向使用者传递一种隐约却持续的心理暗示:你是不是还有什么没做完?你是不是落后了?你是不是欠了点什么?

但冷静想一想,这些“债务”真的存在吗?

没有作者在等你把 RSS 读完,也没有任何系统会因为你跳过一篇文章而惩罚你。但那种负担感、内疚感,却实实在在地存在着。这正是 Terry Godier 这篇文章真正有价值的地方—。它提醒我们,义务感本身,已经开始脱离真实关系,变成一种被设计、被内化的心理结构。

而这种结构,并不只存在于信息工具中。一旦你意识到“虚幻债务”这个概念,就会发现,它几乎贯穿了当代普通人的整个生活。

在信息层面之外,现代社会还长期运行着一套更沉重、也更隐蔽的虚幻债务机制,那就是“成功义务”。

“只要努力,就能成功”这句话,几乎贯穿了很多人的成长过程。它听起来像一种积极的鼓励,但在逻辑上,却暗含着一个几乎无法被反驳的前提。

如果你没有成功,那一定是你还不够努力。

于是,一个从未被明确确认、却极具约束力的责任被悄然确立了:你本应该成为一个更成功的人。没有抵达那个结果,本身就被视为一种亏欠。

也正因为如此,当有人用一种近乎粗暴的方式戳破这一层幻想时,往往会引发强烈的不适:

承认自己只是一个普通人,甚至承认自己是个傻子,放弃功成名就的臆想,可能是大多数普通人最理性的选择。

这段话之所以刺耳,并不是因为它否定努力本身,而是因为它否定了一种被无限延期的自我证明逻辑。如果一个人几十年的人生里,已经有过无数次尝试和付出,却始终没有抵达那个被反复许诺的结果,那么继续把“再努力一次”当作唯一答案,本身就值得怀疑。

这并不是道德问题,而是一个概率与结构问题。很多时候,没有成功,并不意味着“还差一点”,而只是意味着:没有那个条件、能力或时代窗口。承认这一点,并不是失败,而是止损。

毕竟,我们并不欠世界一个成功版本的自己。

当虚幻债务从“信息”扩散到“人生”,它最终占据的,往往是时间本身。

网上有一句刘震云的话,引发很多人共鸣,也是对这种“虚幻义务”近乎残忍的描述:

上班让人感到最可怕的地方是,他居然让我们因为盼着退休而期待衰老。他一点点磨掉人对时光的感知力,让我们忘了要去珍惜余生里最年轻、最鲜活的这一天。

这是一种非常反常、却又极其普遍的状态。我们一边恐惧衰老,一边却在心理上不断把“真正的生活”推迟到一个以衰老为前提的时间点。今天被当作过渡期,明天被视为忍耐期,真正值得期待的,永远在未来。

可问题在于,那个未来并没有任何保证。我们日复一日地奔波和消耗,只是为了供养一副终将褶皱、终将老去的躯壳,却很少认真关照那个与自己同生共死、相伴一生的灵魂。

这同样是一种虚幻债务:

我现在必须忍,因为将来会轮到我。

但这个“将来”,从未与我们签署过契约。

当这些结构叠加在一起,很多现代人的心理状态,其实就变得很好理解了。一方面,大家会隐约觉得自己欠了很多债,未完成的任务,一个更成功的人生,一个本该更有意义的未来;另一方面,大家又清楚地知道,没有人真的在等自己把这些“债务”还清。

没有人规定你必须读完所有信息,没有人保证你努力就一定成功,也没有人承诺你忍到退休就能开始真正的生活。于是,一种极其现代的情绪出现了:

仿佛自己欠了全世界,但却没有真正的债主。

我们并不是被真实责任压垮,而是被大量从未签署过的心理契约,长期而缓慢地消耗。

Terry Godier 没有给出“虚幻债务”的解决方案,刘震云也没有。因为这类问题,往往并不存在一个操作层面的“方法”。

但如果一定要说,普通人提升生活品质的第一步是什么,我更倾向于一个看似消极、却极其重要的判断:

不是去完成这些虚幻债务,而是先确认,它们从一开始就不存在。

我们并不欠世界读完所有内容,也并不欠社会一个成功模板,更不欠未来一段必须被牺牲掉的青春。这并不是躺平,也不是逃避,而是一种止损。

当我们不再把“活着”本身,当成一笔需要延期结算的债务,生活品质的变化,往往才真正开始。

2026-01-28 17:00:00

去年底在去警校培训期间,我写过一篇《 在警校学习是一种什么样的体验 》。也是在那次培训期间,我偶然联系了一位在仲裁委工作的同学,并带着培训班的部分学员,一起去她们单位参观。这是我第一次实地接触仲裁机构。

在此之前,我对仲裁的理解,基本停留在教材、法条和合同范本里,认为只是一种“写在条款末尾、但大多数人并不真正使用”的争议解决方式。但那次参观,让仲裁从抽象的制度,变成了自己脑海中一种真实存在、正在运转的纠纷处理机制。

参观结束后,我当即和那位同学约定,希望之后能为本地企业做一场仲裁宣讲活动,让更多企业真正了解、也愿意使用这种方式。最近,这场活动终于落地实施。

这次活动,我同时邀请了多家仲裁机构的负责人参与,面向对象主要是本地企业的法务人员和行政管理人员。从现场反馈来看,企业最关心的并不是仲裁“理论上有多好”,而是它在现实中能解决什么问题。

仲裁的优势,其实并不神秘。

高效、灵活、保密、专业、国际性,这些都是教材里反复强调的特征。但在企业视角下,它们并不是抽象标签,而是非常具体的感受:

不过具体到这次活动,企业法务问得最多的,反而是一个非常现实的问题:仲裁到底贵不贵?

从实际情况看,仲裁的整体成本并不一定高于诉讼。尤其是在节省时间成本、管理成本、内部协调成本之后,对企业而言反而更“划算”。特别是,我们这次邀请的一家仲裁机构,本身就是参公管理事业单位性质,他们收费则更低。

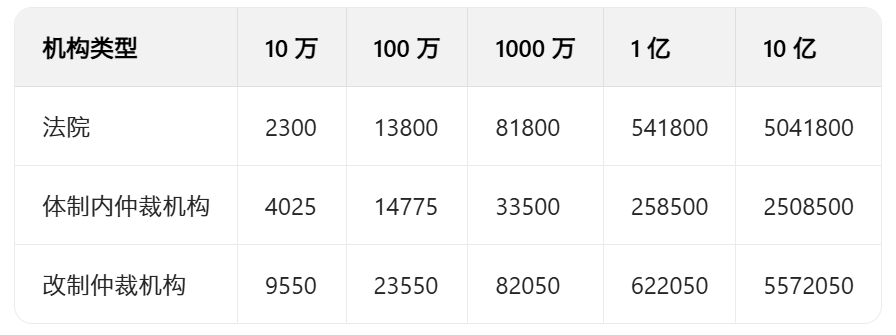

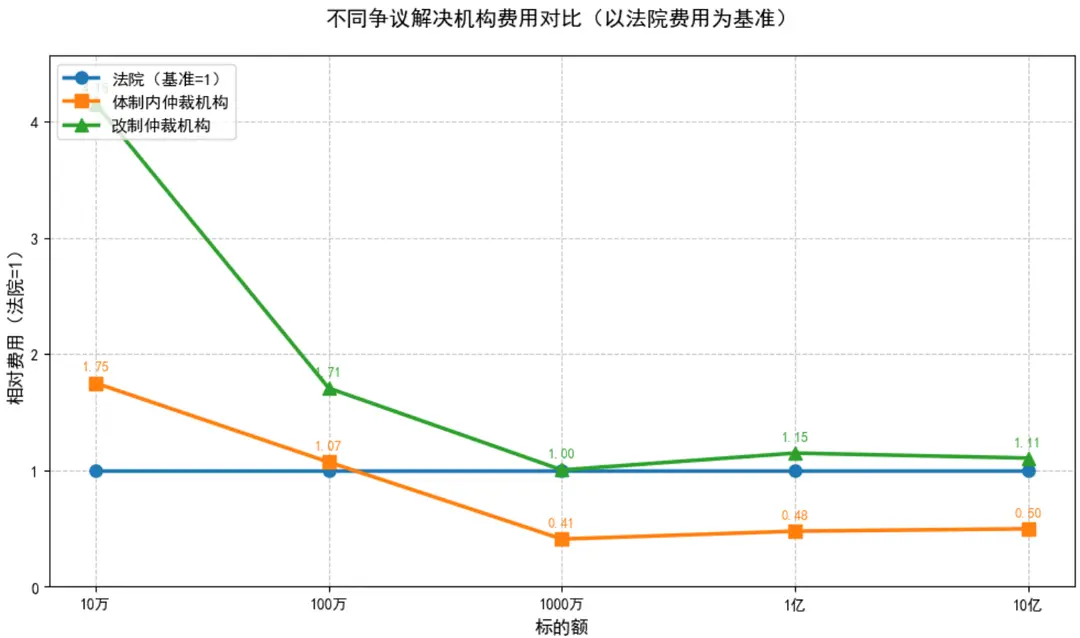

我做了个简单的图进行对比,可以看到,对于标的额在100万以下的案件,法院诉讼费通常低于仲裁费;对于标的额100万以上的案件,体制内的仲裁机构通常低于法院诉讼费,而改制后的仲裁机构则基本与法院相当。但考虑到仲裁是一裁终局,也就是一个案件只有一次性费用,而法院则可能还有二审、再审,费用可能会翻倍。

在这次活动中,有一位参会朋友提出一个很有意思的问题,既然仲裁有这么多优点,为什么我们以前从未听说过这种方式。

原因主要在于,国内多数仲裁委员会,要么是参公事业单位,要么是事业单位体制。在这种结构下,它们的运行逻辑更接近“被动受理”,而不是“主动推广”。换句话说:这些机构没有太大生存压力。

相比之下,法院天然具备强制管辖权,哪怕你并不了解诉讼,也迟早会被“推”进司法程序;而仲裁恰恰相反,它必须被当事人事先选择。

这就导致一个结果,仲裁这种本来需要被“解释、被理解、被引导使用”的制度,长期处在一种等人来用的状态。如果仲裁机构不主动推广,几乎没人知道还有这么一种争议解决方式,或者即便知道,也不知道怎样操作,导致仲裁很容易沦为合同里的“装饰性条款”。

这次活动结束后,我对“如何推广仲裁”这件事,倒有了一个非常明确的判断:仲裁真正的入口,不在企业,而在律师。

对于绝大多数企业来说,老板或者负责人员并不会自行设计争议解决机制。他们经营过程中使用的合同条款,尤其是争议解决条款,通常都由外部律师或常年法律顾问起草。也就是说,企业“有没有仲裁意识”,在很大程度上取决于,律师是否熟悉仲裁,律师是否愿意在合同中推荐仲裁。

如果律师群体本身对仲裁陌生、排斥,或者认为“走法院更稳妥”,那么再多面向企业的宣讲,效果都会非常有限。

因此,仲裁机构真正需要做的,并不是泛泛而谈制度优势,而是深度介入律师生态,开展定向培训、做律所合作、做真实案例的复盘与反馈。

这次活动过程中,有一个点反复被提及:仲裁裁决的国际可执行性。

法院判决的域外承认和执行,在实践中一直是一个高门槛问题,程序复杂、周期漫长,而且高度依赖双边司法协助关系;而仲裁裁决,尤其是在《纽约公约》框架下,反而具备更现实、也更稳定的跨境执行可能。

对于存在跨区域、跨国交易的企业而言,这并不是“加分项”,而是风险控制层面的基础工具。

这一点放在广东的语境下尤为明显。作为外贸大省,广东的跨境交易规模长期处于高位,仅 2025 年出口总额就接近 6 万亿元人民币,体量甚至超过日本。在这样的交易密度下,一旦发生争议,单纯依赖国内法院诉讼,往往并不足以覆盖企业真正面临的风险。

也正是在这个意义上,仲裁并不是为了“替代法院”,而是为那些法院天然不擅长、也不适合处理的纠纷形态,提供了一条更具可行性的路径。

这次从“参观仲裁机构”到“推动宣讲活动落地”的过程,让我对仲裁有了一个更直观的认识:

仲裁并不是一个失败的制度,它只是一个被长期低估、也被低频使用的制度。

在中国当前的法律生态中,很多制度并不缺乏文本设计,真正稀缺的,是让制度自然进入商业实践、形成使用惯性的动力和机制。

仲裁未来是否会被更多企业接受,并不取决于它“有多先进”,而取决于它是否能在真实的交易、纠纷与执行过程中,被反复证明是一个值得被选择的方案。而这,恰恰是推广仲裁这件事,真正困难、也真正有价值的地方。

2026-01-26 11:00:00

民主,作为现代社会的基础理念,到底是什么?刚好,老T最近遇到一个小区投票禁止电动自行车进入的案例,管中窥豹,我想也可以一定程度来解释一下这个事情。

一个数千人的新物业小区,最近搞了个业主投票,项目是“是否赞成禁止电动自行车进入本小区”。投票结果显示,超过 2/3 的业主赞成禁令,程序合法、结果有效。

赞成票主要来自家中只有汽车的业主;而家中依赖电动自行车出行的业主,则几乎一致反对,因为禁令会直接导致出行成本上升:车只能停在小区外公共道路,充电不便,从大门到楼栋还要步行数百米。

投票结束后,物业按决议执行,禁止电动自行车进入小区。随后,骑电动自行车的业主开始自发抵制:大量电动自行车集中停放在小区出入口及车库出口外的公共道路上,甚至在上下班高峰时段直接占道,导致汽车无法进出。

这个局面,街道办拿着也很难处理。最终,经多方商议后,由物业发公告,先暂时允许电动自行车重新进入小区,等于事实上否定了此前的投票结果。

这并不是一个典型的物业管理纠纷。老T以往见到的类似事件,大多是业主与物业公司、业委会之间的博弈,而这个案例中,物业只是一个纯粹的执行者,真正的冲突发生在业主之间。

更重要的是,这是一个程序完全正确,但结果很难落地的决议。户数够、建筑专有权比例够、规则清楚、投票透明,但实施起来就很困难。

核心问题在于,这个决议把一部分人的生活成本,直接、持续地转嫁给了另一部分人,而后者又恰好具备现实中的“反制能力”。讲白了,哪怕是骑电动车的业主每人在上班高峰期,多在车库出口待几十秒,都够开汽车的业主喝一壶的,最终很容易出现“两败俱伤”的结果。

事后再看这次投票,老T觉得有些奇怪。毕竟,现代城市小区数不胜数,但小区决议里边有这种“禁止电动自行车进入”的真是屈指可数。

在复盘整次事件过程中才发现,实际上这次投票中,大多数投赞成票的业主,也并非原本就对电动自行车有强烈厌恶,更谈不上有什么切身利益冲突。他们相当一部分人,原本对这个问题是无所谓的,不赞成也不反对。

真正推动议题形成的,是极少数对电动自行车非常反感的业主。他们反复在业主群转发一些外地电动自行车导致起火的短视频,时不时将小区内一些乱停放、外观破旧的车辆照片发到群里“声讨”。

显然,这些现象确实是真实存在的,特别是前些年无序管理的阶段。但最近几年,经过系统治理,像“电动车不得进入电梯”“电动自行车电瓶不得带回家中充电”等观念早已深入人心,实际生活中,绝大多数物业小区也已经做得很好,包括这个小区在开发时即考虑到这种问题,电动自行车都是集中在指定地方停放充电。

那为什么这个小区多数人觉得还是“不够安全”,执意想将电动车“赶出小区”?

我想,根本原因还是在于前边提到这个问题。极少数业主,将与电动自行车相关的负面信息在业主群不断地集中展示,使得小区其他业主情绪都被调动起来,“不安全”“容易出事”“降低风险总是好的”,将一个原本并不紧迫、也不具普遍危害性的管理问题,被成功包装成了一个“非此即彼”的议题。

最终,多数业主所投下的“赞成”票。这种“赞成”与其说是明确意志,不如说是一种被动选择,反正也不影响我,那就赞成吧。

如果再进一步复盘这个小区决策过程,其本质上就是一个“议题设置”问题。

按照经典理论,民主制度的前提,往往是假设公众是在充分信息下,对重要问题作出理性判断。但很显然,公众首先接触到的,从来不是“问题本身”,而是别人替你选好的问题。

谁能决定讨论什么,谁就已经赢了一半。这不仅存在于小区投票,媒体上经常看到一些国外案例也如此,大量议题,并非因为它们对多数人影响巨大,而是因为它们足够刺激情绪、足够适合传播。

一些发生概率极低、影响范围有限的事件,被不断放大,挤占公共注意力;而那些真正的结构性、长期性的问题,却因为“不够刺激”,反而无人讨论。

最终,多数人的选择,看似是自由意志的结果,实则是在被精心筛选过的议题范围内作出的。

归根结底,为什么这种精心设计的议题,到推动形成共识,再到按程序圆满完成决策的“民主”,最终还是无法落地。我想,根源还是中国文化中,其实并没有太多这类“民主程序基因”存在,或者说,思维模式本身就存在差异。

相比“民主”这个舶来概念,中国传统文化中更喜欢讲“民本”。“水能载舟,亦能覆舟”,一个决策能不能执行,并不在于“谁投了票”,而在于决策结果是否可行。程序上的合法,并不代表老百姓就能坦然接受。

当然,这个小区事件,也并不能说明“民主就是错的”,但它确实说明了一件事。即,民主并不是一个只要投票就能自动得出合理结果的机器。它高度依赖议题如何被提出,也高度依赖参与者是否有能力承受决策后果。

当议题设置被少数人主导,当代价主要由少数人承担,再完美的程序,也可能走向失灵。理解这一点,或许比反复背诵“民主的定义”,更接近民主真正的运行方式。

2026-01-23 11:00:00

我是 2023 年开始系统接触 Ai 的。在那之前,对 Ai 的了解更多停留在概念层面,或者一些零散的应用场景上,整体实用性并不强。至少从普通用户和行业普遍使用的角度看,Ai 真正进入“可用阶段”,大概是从 ChatGPT 3.0 之后才开始的。

过去两年里,Ai 的发展是有目共睹的。从最初更多停留在实验和展示阶段,到逐步进入真实生产流程,开始参与写作、编程、设计、搜索、客服、风控等具体工作,Ai 的角色已经发生了明显变化。它未必在每一个环节都表现完美,但已经很难再被简单地归类为“噱头”或“玩具”。

也正是在这样的背景下,我写了前一篇文章《 美国律师为什么还没被Ai打败 》,并与一位律师朋友围绕这话题展开了深入讨论,另外,我也受邀在某问答网站上就《为什么很多律师并不承认,法律是受 Ai 影响最大的行业之一?》问题进行了回答,同样有不少讨论。本文主要基于我对此问题的看法以及相关讨论内容梳理而成。

总体上,我认为关于 Ai 对法律行业的影响问题,本身并不只是关于技术能力的判断,更像是在不同理解框架下,对同一个行业给出的截然不同解释。

在相关讨论中,一个很明显的现象是,参与讨论的各方,其实并不总是在讨论同一件事情。

不少律师的判断,更多来自具体执业经验。现实中的案件并不整齐,当事人的行为往往缺乏理性,沟通充满不确定性,程序中也存在大量非标准化的操作空间。法律事务并不只是“输入事实就能匹配法条并输出结论”这么简单,其中还夹杂着经验判断、沟通博弈以及对具体人的理解。

在这样的经验框架下,Ai 往往被视为一种能力有限的工具。它可以辅助检索资料、整理文本,但很难真正理解现实世界中那些模糊、暧昧、无法完全形式化的部分,更不可能取代人所承担的判断责任。

但如果换一个角度,把法律行业看作一种大规模社会治理服务,而不是一种高度个性化的技艺活动,那么结论往往会发生变化。

从这个视角出发,法律事务本身具有高度规则化、文本密集、重复性强的特点。大量工作围绕着事实整理、证据归纳、规则适用和流程推进展开,本身就存在被拆解、标准化和规模化处理的空间。讨论由此不再聚焦于“Ai 能不能像人一样判案”,而是转向“哪些环节已经开始被重构”。

在很多关于 Ai 与法律的讨论中,最容易被反复提及的是“Ai 能不能做出正确判决”。但从现实来看,Ai 真正进入法律行业,并不是从最核心、也最敏感的裁决环节切入的。

更常见的情况是,Ai 先进入了那些长期以来依赖人工完成、但高度重复的前置流程。比如,法院在接收材料过程中将大量纸质材料进行 OCR 处理,在规范起诉书格式的过程中将起诉书上所需要列举的事实要素使用表格拆解成结构化信息,在审判管理和审判监督系统中对相似案件进行快速比对,在庭审和证据审查过程中对图像、视频、录音进行初步分析和标注。这些工作并不直接决定结果,但会显著改变人类处理案件的方式和效率。

这种变化并不显眼,却具有累积效应。一旦基础信息的整理和筛选方式发生改变,后续判断的成本、节奏和侧重点,也都会随之调整。从这个角度看,法律行业的变化,更像是一种渐进式的流程重构,而不是一次性替代。

在讨论中,有一句话被法律从业人员频繁提及:“当今现实就是这样运作的。”

这句话本身并没有错,但它隐含的前提是,将当下的法治运行状态视为一种长期合理的存在。当现实中的法律实施不统一、差异化甚至混乱的情况,被视为不可避免的常态时,任何试图通过技术提升一致性和可预测性的努力,都会被认为是不切实际的。

但如果把法律理解为一种追求统一适用、降低随机性的大规模制度安排,那么现实中的不完美,反而更像是一种需要被逐步修正的状态。从这个意义上说,分歧并不完全来自对技术能力的判断,而是来自对法治目标本身的不同理解。

我习惯性拿工业革命中工业大规模取代手工业的事例,来与 Ai 发展做对比。

但在不少讨论中,人们往往先入为主,将 Ai 的介入直接理解为“律师将被取代”。这种担忧并非毫无根据,但从历史经验来看,技术进步更常带来的,并不是职业的消失,而是工作方式的转变。

工业化并没有消灭劳动者,而是改变了劳动的组织形式。那些低效率、不可复制的生产方式将被淘汰,但人仍然以新的角色进入体系之中。类似的逻辑,也很可能在法律行业中发生。基础事务更趋于标准化,重复性劳动被工具吸收,而人的价值更多体现在裁量、例外处理以及最终责任承担上。

回到最初的问题。很多律师之所以并不认同“法律是受 Ai 影响最大的行业之一”,未必是因为忽视技术本身,而是因为他们所熟悉、所依赖的那套运作方式,在现实中依然有效。

但技术的影响,往往并不是以推翻既有体系的方式出现,而是通过不断介入边缘环节,逐步改变流程结构来完成。当变化积累到一定程度时,行业的运行逻辑也会随之调整。

归根结底,法律行业是否会被 Ai 改变,并不是一个简单的“会不会”的问题,更像是一个关于节奏、层级和路径的问题。而这个问题,显然已经在展开之中。

2026-01-21 09:00:00

最近,关于美国社会的讨论中,一个反复被提及的现象是所谓的“斩杀线”。很多人习惯将这一问题归结为福利不足、资本冷酷或治理失灵,但如果仅从制度表层去理解,往往会忽略一个更深层的因素:法律文化本身的选择。事实上,不同社会对“失败应由谁承担”“国家是否应提前介入”的回答,并不相同。正是在这个意义上,回看中国传统法律文化中的治理逻辑,或许能为理解美国“斩杀线”现象,提供一种被忽视的对照视角。

“民刑不分”“诸法合一”,常被视为中国古代法律文化的重要特征。但这种概括,其实更多是一种事后归因,也就是在西方资产阶级革命之后,随着民法、刑法、行政法等部门法被分化,中国近代法学在对照西方法律结构时,才逐步总结、抽象出来的。

在中国古代,欠债不还并不只是一个“民事问题”,而是被明确纳入国家治理视野的失序行为。以《唐律疏议》为例,其中对债务违约有着清晰而直接的规定:债务人无正当理由拒不清偿的,可处以笞刑或杖刑;同时,通过设立“倍息之禁”,明确限制利息总额不得超过本金,并要求担保人承担连带清偿责任。这意味着,国家并不只是站在债权人一侧保障交易秩序,而是试图通过刑罚威慑、利息限制和连带责任,防止债务关系演变为长期的社会不稳定因素。

到了明代,《大明律》在《户律》中进一步细化了这一思路,专设“违禁取利”条款,将月息上限明确为三分,并在债务执行过程中强调需为债务人保留基本生活资料,不得因清偿债务而彻底断绝其生计来源。换言之,古代中国的治理逻辑并非单纯“严刑峻法”,而是在对违约行为施加直接处罚的同时,主动介入债务关系的边界设置,以避免个体彻底坠入生存危机。所谓“父债子还”,在很大程度上也正是这种以家族为单位、提前分摊风险的制度安排。

从这个意义上看,中国古代并不存在后来意义上的“斩杀线”。当个体因债务陷入困境时,国家并未选择完全退场,而是通过刑罚、行政和伦理规范的交织使用,将失败的后果压缩在一个可控范围之内。这种模式,与现代美国在严格区分民刑、拒绝国家惩罚的同时,将极端后果整体外包给社会与市场,恰好形成了一种结构性的对照。

在近代以来的法制转型中,“诸法合一”这一传统曾被系统性否定。清末修律、民国立法、新中国建立后的部门法体系建设,无不以“明确区分”“边界清晰”为目标,希望摆脱传统社会中那种“什么都能管、什么都混在一起”的治理方式。至少在形式上,现代中国已经建立起一套完整的部门法体系。

但有意思的是,如果回到日常生活语言中,我们仍然会发现一些耐人寻味的细节。比如,我们常说“你违法了”“这是违法行为”,却很少有人会追问究竟是违反了民法、刑法,还是行政法?违反的是哪一条具体法条?在大多数语境下,“违法”更像是一种总体性的否定评价,而非严格的部门法判断。

这种语言习惯,也并非偶然。它背后所保留的,正是一种延续了两千多年的法律文化直觉,即法律首先是一套维护秩序的工具,而不是一组精细切割的技术。

正因如此,现实中“民刑不分”“诸法混用”并非完全没有社会基础。尽管在学术意义上,各部门法的边界已经被切割得相当清晰,法学研究也高度专业化,学者们习惯于“各守一摊”,将民法、刑法、行政法视为彼此不可侵犯的专业领地,但在官方语境中,“行刑双向衔接”“刑民交叉”等问题,恰恰始终是被反复强调和重点研究的对象。这种现象本身就说明,现实治理逻辑并未完全按部门法的学术分工运行。

前阵子我在现场听罗翔讲课时《 当我在大学现场听罗翔老师讲课时,我在听什么 》,对这一点有非常直观的感受。像罗翔这样以刑法见长的学者,时常在授课中以“我是法盲”“大家都是法盲”自嘲,其根源并不在于个人能力不足,而在于当代法律体系的高度碎片化:大量刑法罪名的成立前提,并不直接写在刑法条文中,而是散落在行政法规、行业规范、民事规则乃至技术性标准之中。某种行为为何要入罪、何时入罪、以什么标准入罪,往往并非刑法学内部就能自洽解释清楚,而必须借助其他部门法的规定才能完成判断。也正因如此,即便是专业刑法学者,在面对具体行为时,也难免产生困惑,甚至只能在事后通过不断检索、拼接不同规范体系,才能勉强还原出“这为什么是犯罪”。

从这个角度看,所谓“部门法高度分立”,更多是一种学术理想状态。而在现实运行层面,法律依然在很大程度上需要沿袭着一种结果导向、秩序优先的综合治理思路。这种思路,与中国传统法律文化中“诸法合一”的文化直觉并未彻底断裂,而只是换了一种更现代、更技术化的表达方式。

这背后反映的,其实并不是法律技术的混乱,而是一种更深层的治理逻辑:当某些民事行为被认为可能产生严重的社会后果,国家并不排斥通过处罚性手段提前介入。

与之形成鲜明对比的,则是美国所代表的另一条路径。

在美国法律传统中,部门法的区分被视为一条几乎不可逾越的红线,尤其体现在民事、行政与刑事之间。欠债不还、经营失败、个人破产,被明确排除在刑罚和行政强制体系之外。国家原则上不因民事失败而直接介入个人事务,更谈不上为失败者设计系统性的“退出机制”或“再起路径”。在法理层面,这种做法通常被解释为对个人自由、财产权与宪法边界的高度尊重。

但问题在于,国家不惩罚,并不等于国家负责。

如果将这一逻辑与中国的治理路径作对比,差异会变得更加清晰。在中国,即便个人因债务问题承受了相当严厉的司法后果,包括财产处置、强制执行、信用惩戒,甚至在特定情形下承担刑事责任,但国家仍然明确承认其“继续生活”的资格。哪怕一个人背负着几辈子也还不清的债,在履行相应的司法裁决后,仍然可以正常工作、结婚、生育、租房和基本消费,只是会被清晰、可预期地限制在一定边界之内:不得从事高消费活动、不得出入高消费场所、不得进行与其履约能力明显不相符的经济行为。

这种制度设计的核心,并不在于“宽容”,而在于控制失败的外溢范围。失败者被惩罚,但不会被从社会结构中整体剔除;后果是明确的、可承受的,也是理论上可以随时间逐步解除的。这意味着,个人即便遭遇重大失败,仍然被视为治理对象,而不是被系统性放弃的“自然淘汰者”。

反观美国,在一个高度市场化、低兜底的社会结构中,当个人跌破由现金流、信用记录、住房条件和医疗保障共同构成的“生存阈值”时,法律体系选择的并不是介入和压缩风险,而是整体退场,所谓的“个人破产制度”也被“斩杀线”打回原形。此时,个人失败的成本并未消失,而是被完全外包给市场和社会网络,而这些网络本身又高度不稳定。

这正是所谓美国“斩杀线”现象的制度根源:一旦失业、破产或信用崩塌,个人可能在极短时间内同时失去住房、医疗保障与社会连接,迅速滑向无家可归的状态。从形式上看,这并不是法律惩罚;但从现实体验看,其严厉程度不仅不低于制度化制裁,反而更加不可预测、不可逆转。

也正是在这个意义上,美国法律的“温和”,反而构成了一种更为残酷的结果导向:它拒绝承担惩罚的责任,却默许个体在失败后被结构性地清除出正常社会生活。这种残酷,并非体现在法条之中,而是体现在法律选择退场之后所留下的空白地带。

如果说中国传统法律文化的核心问题在于“如何防止失序”,那么美国法律文化真正坚持的,是“国家权力不应介入到何种程度”。这种坚持,在法理层面常被包装为对个人自由与宪法边界的高度尊重,但在现实运行中,却以一种极为高昂的社会代价作为交换。

所谓的“斩杀线”,正是这种制度选择的集中体现。

从结果来看,这种模式并未产生一个更高效或更有尊严的社会秩序。恰恰相反,在纽约、洛杉矶、费城等大都市中,大量长期无家可归者以近乎“行尸走肉”的状态滞留在公共空间,本身就说明这一体系在风险控制与社会整合上的系统性失败。

更值得警惕的是,这种失败往往被西式话语所掩盖:国家并未“惩罚”任何人,因此似乎也无需为结果负责。但在现实层面,被快速剥离住房、医疗和社会关系的人,其所承受的生存打击,并不比制度化惩罚温和多少。只不过,这种惩罚不再以法律的名义出现,而是以“市场选择”“个人失败”的形式,被悄然正当化。

因此,美国的“斩杀线”问题,并不是某种不可避免的现代性代价,而是一种可以被明确评价为治理失败的制度结果。它所守住的,是所谓国家权力不越界的形式边界;而所放弃的,则是对社会整体稳定与人的最低生存尊严的实质性保障。

从这个意义上说,中美法律文化之间的差异,并非简单的“自由与秩序”之争,而是两种风险分配方案的高下之别:一方选择由国家提前介入,压缩极端失败的范围;另一方选择让个体独自承担系统性风险,并在失败发生后集体视而不见。至少从当代美国现实景象来看,后者很难被视为一种成功的治理模式。

2026-01-19 12:30:00

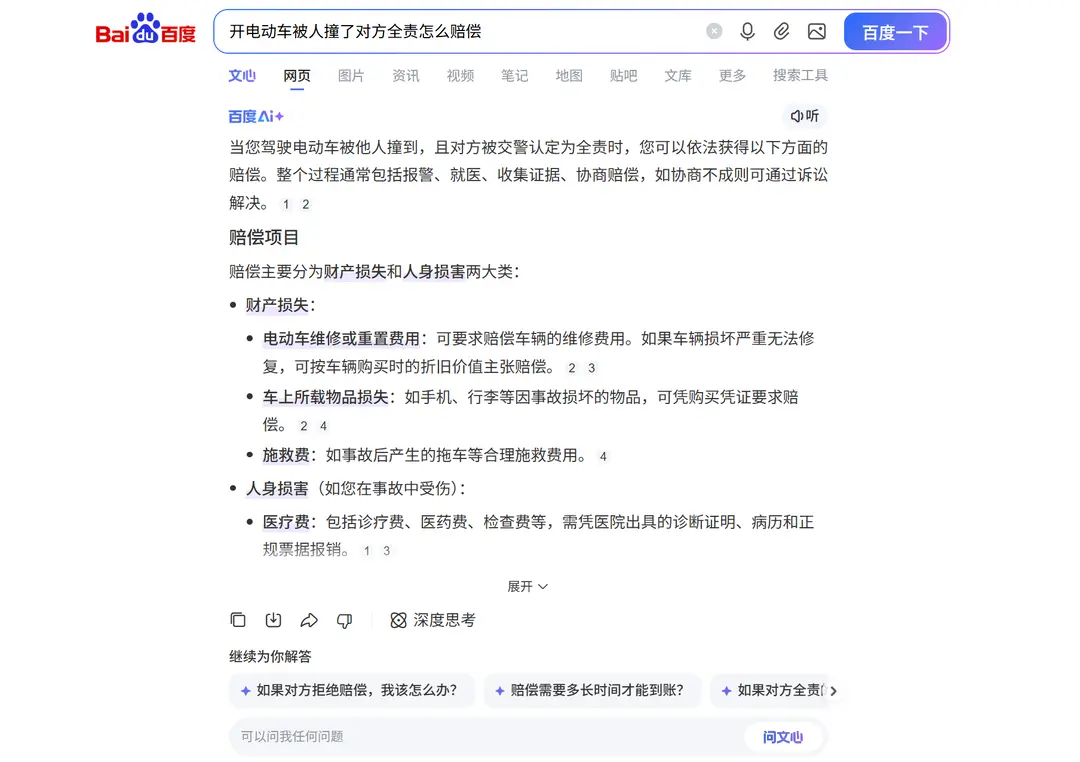

今天早上刷 HN 论坛的时候,在首页看到一篇文章,标题是《“60% of Legal Searches Now End Without a Click. Here's What That Means for Your Firm.”》(60%的法律搜索已经不贡献点击次数),虽然说的是美国搜索引擎的情况,但国内的其实也差不多,也就是目前网络上超过 60% 的法律相关问题搜索,不再产生任何网页点击效果。用户在搜索结果页,或者在搜索引擎内置的 Ai 总结里,就已经完成信息获取,甚至完成了决策。文章判断,到 2026 年中,这个比例可能会上升到 70%–80%。

前边提到这类文章标题,在 HN 上其实并不少见。近年来,关于搜索失效、SEO 崩塌、内容创作者被平台“白嫖”等话题早就被反复讨论过。但讲实在的,作为一个 IT从业者为主的技术论坛,这种法律行业的问题倒是少见,更加让我感到惊讶的是,文中对目前法律行业搜索竞价的数据。

文章提到,虽然目前法律行业引流效果整体下降,但是广告成本却急剧上升,在 Google 上,2025 年一条“人身伤害律师”的广告结果,每次点击费用比 2021 年高出 568%,像“拉斯维加斯人身伤害律师”这种特定地域范围的搜索结果,每次点击费用居然高达 500 美元,甚至很多法律关键词搜索结果点击费用已突破 1000 美元。

如果只是看到“点击费用 500 美元、1000 美元”,其实还停留在一个比较抽象的层面。真正把这件事想明白,还得顺着常见的转化路径往下算一算。

以法律行业最常见的搜索广告模型来看,从点击广告 到留下联系方式,再 到实际成案,中间至少要经过两到三道筛选。即便按照比较乐观的行业经验来估算,搜索广告的点击到有效咨询转化率,通常也就在 5% 左右,很多时候甚至更低;而从有效咨询再到真正签约成案,往往还要再打一个折,10% 已经算是表现不错的水平。

也就是说,在一个相对理想的情况下,大概需要 20 次点击,才能换来 1 次有效咨询;而要从这些咨询中真正转化出一个付费客户,往往需要 5 到 10 次咨询。如果把这些数字连在一起看,律所需要获取到一个真实客户,背后可能需要 100~200 次广告点击。

在点击费用已经突破 500 美元的前提下,这意味着什么,其实已经不需要太多解释了。哪怕只按 100 次点击来算,一个客户的纯获客成本,就已经到了 5 万美元量级;如果按更保守的 150~200 次点击计算,获客成本甚至可能逼近 10 万美元。这还不包括律师的时间成本、律所的固定支出、案件失败的风险,以及大量最终无法成案的无效咨询。

算到这里,我也不好再说啥了,只能说,有钱任性。这么贵获客成本,在中国真是完全无法想象。

正是看到美国这种网络广告投放价格,让我突然想起,这几年国内律师同行大规模进入“短视频”领域的现象。

毫无疑问,与文字类信息相比,短视频在当前 Ai 发展中带有显著的“护城河”效果。一方面,短视频不用担心被 Ai 当作“养料” 成为 Ai 背后数据库中冰冷的代码,只有 Ai 能提取并展示,而潜在客户几乎很难看到;另一方面,短视频平台往往将视频资源当成自己最宝贵的资产,很难共享出来,让别的 Ai 获取;最后,在技术方面,目前的 Ai 还没有强大到能将视频信息全部消化进自己的数据库中,最多只能做到将视频中部分摘要、描述、字幕信息,或者语言转文字的信息搜集进去。

当然,从现在回过头去总结短视频这种能对抗 Ai 的特质,可能有点“事后诸葛亮”的味道,毕竟几年前大量律师进入短视频的关口,Ai 还没憋到能实用的地步,只能说是大家阴错阳差选择了这条赛道,刚好这条赛道又能避免前边提到搜索引擎过渡到 Ai 过程中的问题,或许也算另一种“运气”,或者“弯道超车”。

短视频本身并不是一个更高效的工具,但在当下 Ai 发展的过程中,确实体现出更加独特的价值。当用户不再点开网页、不再浏览律所官网、不再通过关键词进行主动比较,整个信息获取的逻辑,就已经 从“用户主动找律师”,变成了“律师能不能被用户刷到” 。

在搜索时代,用户往往是先有明确需求,再寻找解决方案,但如今,这个生态位已经被 Ai 对话占据,在 Ai 对话模式中,几乎不可能再给律所、律师直接引流。而在短视频平台上,用户都是在碎片化时间中,无意识的刷来刷去,当刷到某个律师符合自己“三观”,可能会顺手点个红心、点个关注,由此成为律师的潜在客户。愿意完整观看视频、主动关注或留言的用户,本身已经经过筛选,咨询的有效性更高、无效咨询更少。

当然,这里我主要讨论的还是“线上获客”方式,至于律师行业传统的线下获客、客户维护则不在本文探讨范围。

短视频虽是中国律师的救命稻草,但对美国律师也不是没有启发,搜索发现,美国律师进入到 Tiktok 的情况也在加速。可以说,大家都认识到,当 Ai 开始直接提供法律总结、合同生成、案件分析等服务时,传统律师的部分核心价值正在被削减。原本依赖专业知识和检索能力的差异化竞争优势,正被 Ai 的规模化处理能力迅速压缩。

换句话说,律师行业最核心的“信息不对称”护城河,正在被 Ai 侵蚀。不仅是知识不对称的问题,也包括信息渠道。对于美国法律界而言,虽然高价案件可能短期仍保有人工优势,但对于普通民事或劳动纠纷而言,Ai 提供的自动化解决方案也已经能够覆盖很大部分需求。

从中美对比来看,中国每年大约有 4000 万诉讼执行案件,美国大概也是这么多(美国法院每年总共 8000 多万案件,其中一半是交通罚款),但在产值上,中国法律行业产值只有 2000 亿人民币 (全行业产值,除了诉讼还有非诉部分);而美国法律行业产值高达 1.5 万亿美元,(约 10 万亿人民币) 。这也意味着,美国法律服务行业确实有挥霍的资本,平均每个诉讼成本可能达到 3 万美元,拿出一部分拿来投广告引流,确实不算啥。

今天早上,国家统计局公布了 2025 年中国 GDP 数据,虽然比美国 GDP 仍少了接近 10 万亿美元,但差距主要就是像法律成本这样的服务价格上。按照日常消费对比,包括汽车、家电、服装、建材、粮食、肉蛋奶、油气、电力、物流、客流等领域,中国的绝对消费量都远胜于美国。然而,美国教育、医疗、法律等服务行业的高昂成本,使得其 GDP 高出中国一截。其中,光是医疗行业就贡献了约 5 万亿美元 GDP,而同期中国医疗成本约为美国的 1/4,法律成本按照上边算出来,更是只有美国的 1/50。

换句话说,美国 GDP 之高,并非因为消费更旺盛,而是服务成本极高,尤其是在法律、医疗、教育等高端专业服务领域。这也就是美国法律行业投放网络广告时,哪怕高到“1000美元”一个点击,都能玩的下去的根本原因。相比之下,中国法律服务市场早就“用脚投票”,选择了成本更低的“短视频”模式,毕竟,中国法律事务的单价更低,用户付费意愿也有限,甚至于很多时候,都是政府在补贴公益性的法律服务,高昂的网络渠道成本几乎无法支撑普通律师获客。

从全球视角看,中美两国法律服务市场的差异,实际上不仅是行业结构和价格水平的差异,更反映了Ai 介入后不同市场承受能力的差异。美国高价模式可以容忍 Ai 分流部分业务而整体利润仍可维持,而中国市场的高性价比模式,在 Ai 截流和搜索失效双重作用下,传统获客模式已几乎被彻底打破。短视频,或者说任何可以直接触达用户的内容渠道,成为中小律所最后能够抓住的机会。

虽然目前来看,美国律师行业还能靠高收费撑着,但 Ai 的介入已经在悄然改变游戏规则。讲白了,就美国法律行业这种畸形获客模式,很难不被终端用户所质疑,而法律服务的价格体系更是容易在 Ai 解构下,打回原形。目前来说,虽然美国律师还没有被 Ai 打败,但从趋势上看,也只是时间问题而已。不过,话说回来,能被 Ai 打败的又何止是一个法律行业。当美国那些虚高的服务业因为信息不对称被 Ai 击穿后,GDP 数字作为头号强国的最大一块遮羞布,可能很快就被扯下来了。