2025-12-31 17:52:00

2026.01.22 / PS5、PC、Mobile

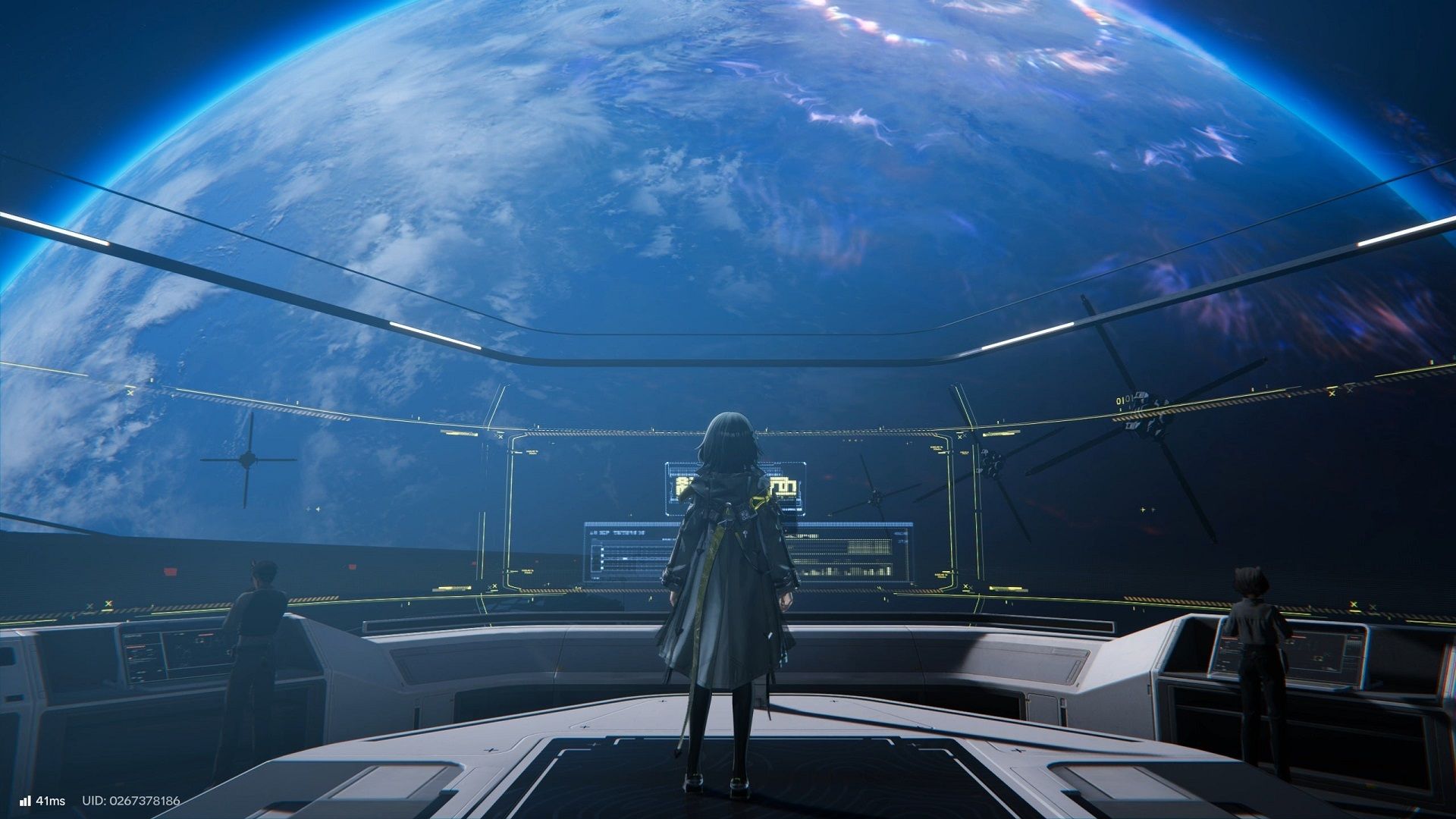

来自鹰角网络的《明日方舟》(Arknights)IP 衍生作品,将《明日方舟》的故事线往后推了百年,游戏的核心对抗机制从主 IP 的俯视角塔防玩法,大跨度地转向了 3D 的开放世界 ARPG,还大胆融合了类似《异星工厂》(Factorio)的自动产线搭建玩法。

《终末地》的故事舞台搬到了外星球塔卫二(Talos-II),玩家扮演虚构组织“终末地工业”(Endfield Industries)的管理员(Endministrator),从漫长的休眠中醒来,失去了过去带领组织、似乎拯救过世界的记忆,但从重新苏醒的当下开始,显然又有某些急难险重,等待着管理员这位“天选之人”的干预——这和《明日方舟》中玩家扮演的“罗德岛”(Rhodes Island)组织的博士(Doctor)异曲同工。

尽管《终末地》登陆的平台远不局限于手机,但整个游戏的商业模式,仍采用了极常见于移动平台的基础免费的模式。 游戏鼓励玩家消耗游戏内代币或充值抽卡,抽到的角色可以上场战斗、抽到的强力武器可以降低战斗难度,角色、武器都有等级高低,高级角色和武器往往战斗力凶悍、视听表现优异,越高级的角色、抽到的概率往往越低。

本作还引进自动化产线搭建作为核心玩法之一,要求搭建生产、交通、防御设施,去野外收集资源、在指定的空地架设生产流水线,并可在需要的地方放置滑索、防御塔、仓库等,感觉《异星工厂》代表的产线玩法,以及《死亡搁浅》(Death Stranding)提出异步联机玩法,《终末地》都有吸纳。

《终末地》中的角色似乎大多都是《明日方舟》中角色的“同素异形体”,这些成对的相似角色中,《终末地》版在设定上就是“复刻”自《明日方舟》版,称为“再旅者”,按照鹰角主创接受机核网采访时的说法,一些再旅者的“新”形象源于“实现了(《明日方舟》设定的)某种夙愿”或者“梦中的另一个自己”。除了角色,整个游戏世界也不再是《明日方舟》中的抽象浓缩,我们终于亲自置身于千奇百怪的旷野、丛林、峭壁、城市景观中,体会鹰角独特的中式幻想美学。笔者作为《明日方舟》的老玩家,看到熟悉的形象以更真实系的 3D 姿态活跃在屏幕上,看到《明日方舟》静态 CG 中惊鸿一瞥的亭台楼阁立在眼前,心中确实油然生出亲近与感慨。

过去一个多月,除了花时间攻克《明日方舟》界园主题集成战略的四、五结局外,其他比较多的空闲时间都给到了个人期待很久的《终末地》。本作核心主创曾在与机核网的访谈中提到,他们首先想要把自己真心喜欢的东西放到游戏里、然后期待玩家对这些内容有类似的好感。对我个人来说,我既看到了一些“引经据典”,那些来自《控制》(Control)、《命运》(Destiny)、《战神》(God of War)、《尼尔》(NieR)、《最终幻想 XV》(Final Fantasy XV)等等的既视感——我也算喜欢它们,我还看到了鹰角从《明日方舟》开始塑造的美学风格,在《终末地》推上了新的高峰,尤其体现在交互和建筑中,所以即便拉电线、画传送带搞得火冒三丈,到目前为止,我依然觉得它值得慢品。

全面 3D 化、开放世界的框架,让做更多玩法尝试成为可能,不知道开发商未来会在《终末地》的平台上,做哪些类似“元宇宙”的玩法模块拓展,我们拭目以待。

2026.01.30 / PS5、PC

之前笔者曾介绍过 DON'T NOD 开发的攀岩游戏《Jusant》,这次 DON'T NOD 的法国同行、独立工作室 The Game Bakers 端出了一道更硬核的攀岩佳肴《孤山独影》。如果玩过 The Game Bakers 之前推出的《Furi》和《Haven》,你就会感觉到这家工作室热衷于在每部作品中,聚焦地探索某一主题或机制,辅以令人印象深刻的风格化美术,《Furi》专注的是 Boss Rush,《Haven》专注的是与伴侣的羁绊、飞行机制,而本作则专注于攀岩与生存挑战。

玩家在《孤山独影》扮演职业攀登者 Aava,挑战一座“从未被征服的高峰”,攀岩、休息段落交替呈现。攀登中,微观层面,玩家需要精细化地控制主角的肢体,用摇杆、按键的组合,选中并伸出四肢中的某一肢,如此往复实现移动;宏观层面,游戏给予玩家无限的路线选择自由,而不限于在预设的”锚点“间穿梭,但路线规划仍然是必要的,走到太险的地方,主角会有压力巨大、体力开支攀升等负面表现,如果走的路线合理、轻松,主角就可以打钉子、回体力。爬一段后,玩家将会找到过夜点,在这里支帐篷、回状态,可以翻新道具耐久、做饭来吃之类的。

为进一步渲染极限挑战的氛围,The Game Bakers 还非常用心地请到了 Martin Stig Andersen 负责拟真的声音设计,后者以《Limbo》和《控制》等作品而闻名,为本作贡献了临场感强大的音效。Aftermath 的编辑在体验感想中提到,全怪那动听的音效,导致他经常在休息胡吃海塞,到了该回体力的时候囊中羞涩,从中可瞥见本作的细心。

创意总监 Emeric Thoa 在接受 GamesRadar+ 等采访时提到,团队希望《孤山独影》成为攀岩主题的《死亡搁浅》,即相当具体的攀登操作称为核心玩点、而非流于形式的模拟,更重要的是他们想探讨的底层主题是一种“情绪”:对绝对自由的渴望,以及随之而来的意志、耐力与牺牲。综合以上种种,我愿意相信 The Game Bakers 对其专注理念的信心,也让我把自己划进了本作的潜在受众中。

2026.01.30 / PC

The Game Awards 2024 之前的 Day of the Devs 上最让我喜欢的作品之一,Funny Fintan Softworks 开发、Kwalee 发行的复古 FPS。

本作的游戏框架接近《毁灭战士》(DOOM),但视听元素被完全替换为 Y2K 的感觉,游戏的故事背景令人忍俊不禁:在名为“爱”、伟大光明正确的力量引导下,玩家需要对抗一家名为 Tigris Nix 的采矿公司,干掉邪恶企业派出的机器人、摧毁肮脏的股东权益。

极度夸张、风格化的美术,应该是《暴走甜心》最为人称道的招牌之一:高饱和度的粉色、指向 Y2K 时代的复古未来主义、快要从屏幕里溢出来的爱心和闪光(Steam 介绍页面上也是填满爱心符号)……配上快节奏的电子乐,这无疑是一场对玩家的感官轰炸。如果你对射击玩法与传统战争符号(不论中古还是未来)的挂钩感到疲劳,又或是你已经从《暴走甜心》的氛围中收获了感召,欢迎加入这场射击主题的狂飙,记住:行动越快、回血更多、伤害越高。

2026.01.10 / PS5、XS X|S、PC

如果你是一个硬核叙事爱好者,那么看到 Ice-Pick Lodge 这个工作室的名字可能会虎躯一震,因为令人痛苦的艺术旅程又要来了、而你只想问“什么时候上车”。《瘟疫》系列最早于 2005 年推出初代,前作 6 年多前发售、后来踩中全球新冠疫情的爆发,整个系列一直以对传染病主题的运用、晦涩的文本、残酷的生存机制、打破第四面墙等特质而闻名。

首先申明,笔者对本系列并不熟悉,但曾有朋友向我鼎力推荐,让我对这个 IP 颇有些兴趣,在此也简要提供一些信息。某种意义上,《瘟疫》系列的两部续作其实都算重制版,二、三代分别重制(或者说重构)了一代就有的两条故事线路,二代是“术士”(Haruspex)、三代则是“医师”(The Bachelor)。

三部《瘟疫》的框架是类似的,游戏只给玩家十二天时间,这期间需要控制瘟疫传播、与大量 NPC 对话寻求线索、寻求潜藏在小镇上的真相。每一条路线的主角都有独特的能力,《瘟疫 3》主角医师的能力是时间穿越、逻辑判断,即玩家可以制定各种防疫政策,提前看到这些政策导致的后果,同时接受操弄时间的代价,而与逻辑判断相关的机制,让与 NPC 的对话颇具推理感,使得本作成为全部 3 代中侦探感最强的一部。

我在浏览本作的 Steam 评论时,注意到很有意思的一条,评论者说,同样的角色、同样的地点、同样的动机,这帮人竟然把同一个故事讲了三次,却每一次都同样的错综复杂、扣人心弦。我想《瘟疫 3》的这种逻辑趣味,让它成为三部中我最想上手的一部。

2026.01.15 / PC

由独立游戏社团 DenDen 开发、Waku Waku Games 发行的卡牌构建 Roguelike 作品。本作的核心概念非常激进且吸引人:玩家必须在“第一回合”内击败敌人,否则一旦到了敌人的回合,玩家几乎不再有可能获胜。

“One Turn Kill”是主要存在于卡牌对战中的术语,指第一回合就用手牌连锁触发的效果取胜,似乎《游戏王》(Yu-Gi-Oh!)领域有很多这样的传说,比如我就看过首回合就疯狂说书,在手里凑齐五张手脚和身体、发动“艾克佐迪亚”(エクゾディア)的效果直接秒了对面的视频。与该术语同名的本作,把这一奇迹般的情形做核心玩法,玩家就是要构筑出一回合就能取胜的卡组,一开场就让滤牌机器发动起来,取得酣畅淋漓的胜利。

笔者对 TCG 一直相当有好感,近几年尤其连续沉迷于《符文大陆传说》(Legends of Runeterra)、《万智牌》(Magic: The Gathering)、《巫师之昆特牌》(GWENT: A Wticher Card Game)之类的作品中,虽然此生还未达成过“One Turn Kill”的傲人成就(玩万智牌应该是最有机会的),但无碍我对此怀有畅想。据玩家社区的反馈,这部作品似乎规模较小、令人遗憾,但我觉得能在短暂的游戏中获得爆棚的体验,也算是美事一桩。

2025-11-30 17:07:00

2025.11.20 / NS2

在多年为《任天堂明星大乱斗》(大乱闘スマッシュブラザーズ)系列工作、开设 YouTube 频道“桜井政博のゲーム作るには”(樱井政博谈游戏制作)分享海量经验之后,知名游戏制作人樱井政博重新坐上导演席,推出这部竞速类新作,任天堂负责发行,万代南梦宫工作室与 Sora Ltd. 联合开发,其中 Sora Ltd. 是樱井离开 HAL 研究所、于 2005 年 9 月创立的新公司。

本系列由 2003 年 NGC 平台的前作《卡比的驭天飞行》(カービィのエアライド)奠基,据樱井透露,在任天堂企划制作本部负责人高桥伸也、原 HAL 研究所负责人三津原敏的强烈请求下,他最终完成了这部《卡比的驭天飞行者》。

本作继承了前作独具特色的玩法框架:玩家自选飞行者、飞行器(自带特殊技能或属性)组合开始竞速挑战,飞行器会自动向前行进,玩家只需要一边操作摇杆来控制方向,另一边用两个按钮控制刹车转向、发动技能;游戏支持本地最多 8 人、在线最多 16 人的联机,既有相对传统的封闭赛道竞速,也有名为“城市竞速”的乱斗模式,玩家在浮空岛城市里自由穿梭,为自己积累资源、给对手疯狂添乱。

更具体地来说,《卡比的驭天飞行者》只需要玩家操作 3 个按键(前作是 2 个),但衍生出来的操作可能性却非常丰富,比如:摇杆这边,快速拨动可以旋转飞行器、用来丢翻对手;按键这边,B 键可用来进弯漂移、也可用来刹车蓄力、配合摇杆实现瞬间大角度加速变向,还可用来吸入敌人、复制其攻击方式(别忘了这还是《卡比》),Y 键本作新增,用来施放飞行者的特殊技能。操作方式看似精简,实则在游戏中常常手忙脚乱,且能在巧妙组合后、爆发出精彩的效果,想来确实是《大乱斗》系列掌舵人樱井的手笔。

本作发售的几乎同时,恰逢以樱井为题材的新书《まんがで知る人と仕事 桜井政博 ゲームで世界をもっと楽しく》(与漫画中认识的人一起工作:樱井政博 用游戏为世界增添快乐)出版,樱井接受了 Game*Spark 的采访,谈到自己的前半生被漫画化,他说自己认为最重要的还是,大家只要玩游戏就好、不一定非要了解游戏制作人。这可以算是樱井一直维持的表态,如 2019 年接受 The Verge 采访时,樱井就提出《大乱斗》融入了太多自己的个性,未来肯定会出现没有樱井的《大乱斗》,届时需要解决太过依赖自己的问题。

樱井的谦逊固然令人尊敬,不过就笔者个人而言,比起一个 IP 能够长存本身,我想还是有很多人偏爱个性带来的精彩,或许这也是为什么,《卡比的驭天飞行者》这样的续作还能出世。

2025.11.06 / NS2

任天堂的“旷野之息”系列、光荣特库摩的“无双”系列强强联合的第二部作品,由光荣特库摩旗下新组建的 AAA Games Studio 开发,发行除日本地区交给光荣特库摩外、其余地区均由任天堂负责,首次亮相是在 NS2 初公开的 Nintendo Direct 上。

双方合作的《塞尔达无双》其实不止这两作,但 2020 年的《塞尔达无双 灾厄默示录》(ゼルダ無双 厄災の黙示録)和本作应该算是真正的系列关系,因为这两作都围绕《塞尔达传说:旷野之息》(ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド)开启的新时间线叙事。前作《灾厄默示录》讲述了《旷野之息》故事 100 年前的战争,本作的故事则更紧密地嵌入到了《塞尔达传说:王国之泪》(ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム),讲述塞尔达公主穿越到遥远的过去,与劳鲁等重要角色一起对抗、封印加农多夫的故事。

本作一方面拥有相对标准的“无双”体验,玩家将在战场上以一敌千,主要使用轻重攻击的交叉组合打出连招、关键时刻可以发动强大的特殊技能,面对精英敌人时还需斟酌使用有针对性的攻击方式。另一方面,光荣特库摩的“联动无双”向来注意吸收联动 IP 的元素,《封印战记》因此从《王国之泪》引入了不少好玩的东西,除了大家已经很熟悉的希卡科技,还有《王国之泪》标志性的佐纳乌装置,虽不能自由创作,但有火箭、龙头、电池等物件的交互,也是足让人识别到本作的任天堂血统。

另根据社区的反馈,本作在战斗方面爽快感十足,尤其得益于 NS2 的性能提升,单人战斗常能保持 60 或接近水平的 FPS,分屏游戏时也有 30 FPS 的水平,倒是过场 CG 的帧数、清晰度稍拖后腿,总体较前作动辄卡成 PPT 的状况好很多。不过也有一些玩家遗憾地提到,前作包含大量《塞尔达传说》人物、剧情、解谜的特色,在《封印战记》中遭到削弱,因此期待叙事深度的玩家可能得对本作放低预期。

2025.11.11 / PS5、PC

看 PV 的时候我就在猜,这游戏跟《俄罗斯方块:效应》(Tetris Effect)是不是有什么关系,果不其然,本作由水口哲也创立的工作室 Enhance 开发,而水口正是《俄罗斯方块:效应》的核心制作人之一。

水口曾在世嘉供职多年,离开世嘉后与部分老同事创建 Q Entertainment,职业生涯中很多时候都追求着“通感”(Synesthesia)与游戏设计的交融,《Lumines》系列正是 Q Entertainment 自 2004 年开始推出的益智系列。该系列的机制比较简单,一场游戏中,顶端会不断生成两种颜色、随机数量、2×2 的方块组(可看到接下来的生成队列),落到底端后,紧挨着的同色方块如果呈 2×2 或更大的正方形排布、就会结成一块,场景中会有一条竖线定时扫过,每次扫过都会消除同色、大于 2×2 的正方形结块,上方的小方块会落下、填补空缺,游戏会在方块到达场景顶端时失败。看起来有点抽象,不过实际上手很快就能理解规则,与《俄罗斯方块》(Tetris)、《噗哟噗哟》(Puyo Puyo)等的机制有类似之处。

本作最引人注目的就要数“通感”的氛围了,游戏看起来像是声光电美学的有机融合,可能就像水口在《俄罗斯方块:效应》中的追求一样,一切设计都旨在让玩家沉浸到“Zone”状态里,听着动感的音乐、目光在面板上的方块与背景画面间游移、完成愈发困难的消除任务,并从中获取不同感官渗透进来的乐趣。

2025.11.06 / PC

一款短小的独立作品,由三位独立开发者 Adam Pype(开发)、Ward D'Heer(视觉)、Viktor Kraus(音效)完成,最早是参加 2019 年 11 月 Haunted PS1 Jam 的作品,如今被拓展成一部规模更大、更完整的作品。

本作呈现了一个听起来很玄妙的主题:你就是某款在线游戏里的最后一个玩家,随着你开始在这个“电子废墟”里探索,惊悚的怪事开始浮现。这部作品本身很短,而且你仍然可以玩到提交至 Haunted PS1 Jam 的原版《No Players Online》,所以笔者就不必在此多做分享,想玩玩新版的朋友可以到 itch 购买。本作计划登陆 Steam 平台,但截至发稿时,本作的 Steam 版似乎被错误的 DMCA 版权声明给告下线了,期待开发团队尽快解决问题。

另外,如果你喜欢这种风格的作品,强烈推荐 Haunted PS1 Jam 的作品提交列表,你也可以在主创 Adam Pype 的 itch 页面看到他的更多同类作品。

2025.11.11 / PC

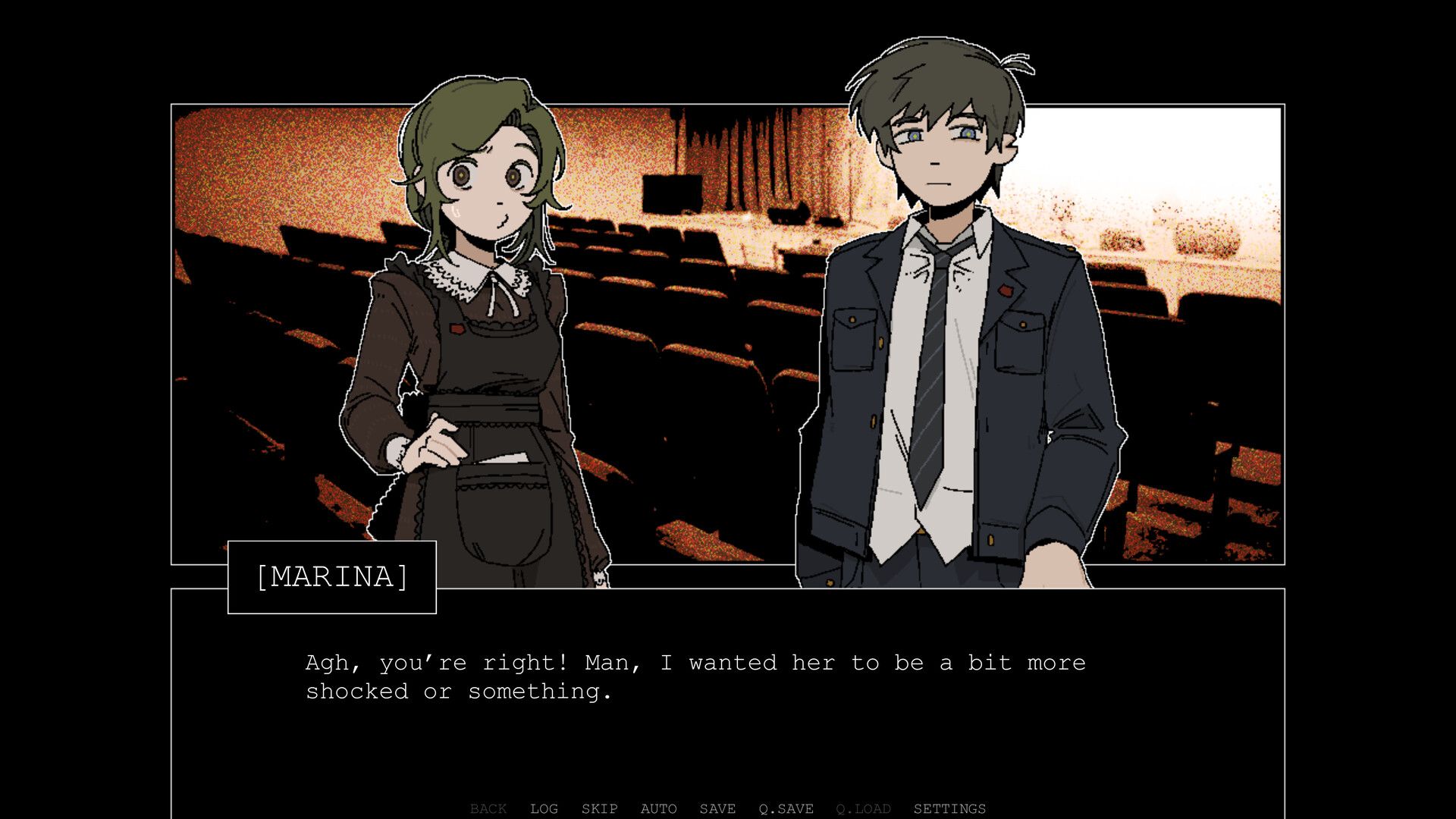

来自白俄罗斯独立开发者 Nopanamaman 的一部视觉小说作品,可以在 itch 或 Steam 平台取得。

本作商店页面提供的信息非常抽象、有限:游戏设定在 1986 年的苏联城镇“Vorkuta-5”,现实中似乎并没有这个地点,但从名字来推测,游戏舞台很可能参照了俄罗斯工业城市沃尔库塔(Vorkuta),这里位于北极圈内、是欧洲最寒冷的城市之一;另外,我们还能看到意识流般的几个游戏目标,可能要找某个消失的人、推测某种事物消逝背后的原因。

不过毕竟这是一部免费的作品,可能也不太需要整理太多背景信息。按照我的一般经验,这可能会是一部致郁向作品,感兴趣的朋友不妨一试。

2025.11.19 / PS5、XS X|S、NS、NS2、PC

Necrosoft Games 开发、Ysbryd Games 发行的校园、幻想主题 RPG 作品,原定于上月发售,因《空洞骑士:丝之歌》(Hollow Knight: Silksong)提前一周突然宣布上月发布,发行商“紧急回避”、推迟了一个月发布。

本作开发团队受欧洲吸血鬼文化、日本 ACG 文化的影响很大,推出的这部作品像是德古拉遇见《女神异闻录》(Persona),游戏舞台设在一个架空世界小岛上的大学里,主角团可以在人类、恶魔世界之间来回穿梭,给予玩家的主要目标是消灭遇到的各种妖魔鬼怪,这就需要玩家规划日程安排、完成各种主线支线、升级主角团的技能、提升与他人的好感度等,最终会有 13 种(很有宗教梗的数字)可能触发的结局方式。

具体到战局内的机制,本作采用了策略回合制设计,玩家可以支配行动点数,选择想要移动到的位置、需执行的战斗动作或技能,规划每回合的动作队列期间,还能实时看到敌人受击后的位置变化;只要没有确认执行动作队列,随时可以取消规划、重新布置。

笔者前年看过 Eurogamer 发表的一篇有趣文章,探讨了为什么许多玩家会被设定在校园里的游戏所吸引,文章包含了一些开发者访谈,这些开发者都在制作以校园为舞台的游戏,其中就包括了本作创意总监 Brandon Sheffield。

Sheffield 提到,学校就是这样一个地方,充满了戏剧性和焦虑,提供了游戏创作的完美基础:有人告诉你该做什么,但他们对你没有真正的权威;老师给你布置作业,你有权威可以反抗;学校还自然而然地让一群多元化的人相聚在一起、为一个共同的目标而努力。Eurogamer 的作者评论道,超自然元素嫁接到校园题材上,可能并非偶然。如《恶魔学园》这样的作品,其中的恶魔象征着我们对未来的恐惧,代表了“资本主义的恐怖,面临恶劣的就业市场、退步的家庭生活,以及通过与亲密的朋友建立自己的家庭来度过这一切”。

2025-11-02 00:45:07

2025.10.02 / PS5

来自索尼第一方工作室 Sucker Punch 的“Ghost of”系列新作,一款开放世界动作冒险游戏,《对马岛之魂》(Ghost of Tsushima)三百年后,游戏舞台搬到了日本东北部,即标题中“羊蹄山”所在的北海道地区(古称“虾夷地”),一场日式美学包装的复仇戏在此铺开。

本作的特点与《对马岛》非常类似。前作故事的发端,更多是外族来犯的国仇家恨,本作主角笃(Atsu)的仇恨则来得更私人,是幼时经历的、家人惨遭灭门的痛苦;笃侥幸逃脱、练就了一身武艺,16 年后回到故土,一边接赏金猎人的活、一边谋划对仇人的报复。

具体到游戏玩法,玩家的终极目标是干掉“羊蹄六人众”这个 Boss 团体,在开放世界框架下,玩家可以非线性地推主线任务、开拓新地图,除第一和最后一个 Boss 的击败顺序固定,其他的 Boss 顺序由玩家自选——听起来跟《孤岛惊魂 5》(Far Cry 5)差不多,主线之外还有一些解谜、寻宝、砍人等支线,玩家的角色属性、作战技能、装备配置等也将随之不断成长丰富。

就笔者的观察而言,《羊蹄山》和它的前辈一样,相当重视形式之美。Eurogamer、《卫报》等的编辑在提前体验感想中,都盛赞了本作美妙无比的画面,围绕着拥有“虾夷富士”美名的羊蹄山,草地、森林、山峦、乡野……各种风景与不同光影效果交融,外加 PS5 艳丽的色彩加持,着实沁人心脾;此外,他们也认为本作尝试融合美国西部牛仔、日本武士两种风格,冷峻的主角将血腥暴力贯彻到底,与 17 世纪日本的场景一道,构成一种西方视角的武士道幻想。

值得注意的是,这种对形式的终极贯彻,可能不一定博得所有人叫好。上述两份体验都提到《羊蹄山》“相当体贴”的引导,在“指引之风”(以及构建该系统的原则影响下),游戏不论战斗、解谜、跋涉(比如爬山)都没有真正的难度,《卫报》的编辑在其几个小时的体验中,显然很享受这种低难度,完全沉浸在演绎浪漫的日本武士电影里。但是,Eurogamer 的编辑显然期待更复杂、更富挑战的体验,他觉得《羊蹄山》时常太过讨好玩家,玩得时间一长,不管寻路、解谜、战斗都显得简单而重复,他不喜欢这种把玩家放在掌心呵护、摒除动脑需要的感觉,更遗憾地指出这是当今 3A 游戏的通病。

2025.10.16 / NS、NS2

《宝可梦》第九世代正作之一,同时也是《宝可梦 传说》这个子系列的第二部新作,依旧由 Game Freak 负责制作。

本作也算是第六世代《宝可梦 X/Y》的续作,社区当年就一直有《X/Y》会出同代资料片的呼声,就像《红宝石/蓝宝石》那一代出了《绿宝石》一样,在《X/Y》里也能捕捉到明显与“Z”意向有关的神秘宝可梦,没想到这个传说中的《Z》让我们从 3DS 时代等到了 NS2 时代。

本作延续了《宝可梦 传说 阿尔宙斯》(Pokémon Legends: Arceus)的玩法创新:《阿尔宙斯》中的战斗直接在大地图上发生、无需转移场地,虽然还是回合制,但玩家已经可以靠机制增加攻击频率,而非恪守每边轮流打一次的模式;到了《Z-A》,战斗仍在大地图上发生,但回合制已被彻底革命,宝可梦现在可以在战场上走位,攻击或技能也需考虑施放位置。另外,来自《X/Y》世代、极富人气的“Mega 进化”机制回归,本作战斗中,输出伤害将积累 Mega 能量,攒满可供有 Mega 进化资格的宝可梦使用,在战斗中临时进化为帅气且强大的新形态。

自《Let’s Go》之后,心灰意冷的我跳过了中间所有的《宝可梦》主机作品;因《Z-A》的发售窗口大概率接近 NS2 的首发,笔者曾期待过《Z-A》能有更傲人的画面、性能表现。说实话,目前《Z-A》并未达到我自己设定的高预期(谁让 Game Freak 潜心研究这么久、吊我胃口),但《Z-A》确实给了我又一次砰然心动。

2025.10.29 / PS5、XS X|S、PC

由微软旗下 Obsidian Entertainment(黑曜石娱乐)开发的 ARPG 作品,前作 2019 年面世、发行商是 Private Division,由于微软的收购,本作改由实力更强的 Xbox Game Studios 发行。被微软收购时,《天外世界》初代基本开发完毕,所以《天外世界 2》应该更有机会实现黑曜石对该原创 IP 的畅想。

在笔者看来,本作可谓是典型的“黑曜石罐装体验”:游戏采用开放世界框架,玩家可自定义主角的属性,并且能获得特长、对应的缺陷,这些属性不仅影响玩家的战斗方式,还有望对故事抉择产生显著影响,小到通过障碍的方法,是掏枪干掉守卫、还是找个通风管潜入、抑或说服守卫放下屠刀,大到重要剧情节点的处理方式,玩家往往可以全程不开一枪、只靠嘴炮通关。

说实话,黑曜石滚瓜烂熟的这套东西,早已没有多年前新鲜感,正慢慢增加着高度可预测的套路感,但可能瘦死的骆驼比马大,笔者仍在《天外世界》比较复杂的剧情抉择、灵性的伙伴对话中找到了趣味,当时只觉得,要是武器、技能、服饰没这么乏味就好了,任务网络设计再多变、那就更是锦上添花了。对于我这种心存期待的人来说,《天外世界 2》确实是一次“超大杯”扩展。

本作的故事发生在全新的星系,主角是一名地球权力中心派出的特工,前往天高皇帝远的星际边缘执行任务,在此盘踞着两股最重要的势力,一方是把公司势力“姨妈之选”(Antie’s Choice),把资本主义提炼到极致,由前作登场公司合并而成,另一方是“保护国”(Protectorate),类似于拿《1984》当说明书用的专制君主国家,是本作从始至终的反派,玩家的主线任务进度似乎在它们之间螺旋式上升推进。

《天外世界 2》的战斗获得了显著强化,不知道《宣誓》(Avowed)的开发经验提供了多少帮助,总之二代的武器装备较一代大为丰富,动作属性强了很多,甚至终于可以翻越围栏了(角色还会针对这一点进行吐槽)。你不能指望它比肩《赛博朋克 2077》(Cyberpunk 2077),但《天外世界 2》至少已经在向《宣誓》靠拢,打起来没有前作那么楞了。

属性系统大幅修改,原来的加点已简化成选择特质,玩家可以根据文字描述,更直观地抉择自己的成长路线,根据 PC Gamer 编辑的测试,《天外世界 2》控制了可获得的成长点数资源上限、让玩家难以养成全能水桶角色(这位编辑认为在 12 个技能路线中选 4 个来着重投资,收效不错);技能水平依旧在对话检定中发挥着举足轻重的作用,看来黑曜石不会亏待我这样的魅力、话痨、幸运型角色构建。

《天外世界 2》放大了前作中“缺陷系统”的存在感,某些事情做多了,系统会向玩家提供接受缺陷的机会,比如很多提前体验中都提到的,跳过太多对话会触发“口无遮拦”缺陷,增加玩家获得的经验,但所有对话选项增加倒计时、计时结束系统随机选,还有偷太多东西会触发“盗窃癖”缺陷,偷来的东西售价翻倍,但玩家偶尔会自动偷窃、进而可能引来执法者的袭击。缺陷系统带来一些笑料,也让《天外世界 2》获得了一些辨识度。

与此同时,笔者也注意到《天外世界 2》收获的一些尖锐批评,不少的声音都指向冲突的简化,比如上述脸谱化的反面塑造,黑曜石及其前身黑岛(Black Isle)经常描绘强权与人性的对立,尤其令我钦佩的是,制作者们对于对立各方的立体刻画,《天外世界 2》开了倒车。

更耐人寻味的是一些媒体带些 Meta 意味的报道或点评。黑曜石的开发者们乐于讽刺现实,The Verge 和 Polygon 对本作创意总监 Leonard Boyarsky 的访谈中,都提到本作对某些专权行为夸张、直白的描写,而 Rock Paper Shotgun 的编辑面对已被微软鲸吞、这次鼓励玩家额外付费提前进游戏的黑曜石,更多表达了担忧:如果你写出来的笑话够有趣、包含着自谦,玩家还是能笑出来的;但如果你已经加入了自己嘲讽的对象,这些笑话可能就没那么有效了。

2025.10.03 / PS5、XS X|S、PC

万代南梦宫发行、Media.Vision 开发的《数码宝贝 物语》系列新作,距同系列的前作《骇客记忆》已 8 年之久。

笔者非常喜欢《数码宝贝》系列打造的概念:在我们存在的现实世界之外,还有一个数据、网络构成的数码世界,后者孕育了本质是数据的数码宝贝;偶有一些互相干涉的变故,两个本该平行的世界发生碰撞,人类、数码兽可能侵入到对方的世界,最终可能酿成一些毁天灭地的惨重后果,危急关头,往往有一些勇敢、正直的孩子与善良的数码宝贝结为同盟,解决矛盾、挑战邪恶,守护各自的世界。

《时空异客》也是这么一个套路的故事,日本东京是两个世界本次的“碰撞点”,主角和数码宝贝伙伴需要在现实、数码世界两地奔波,与 NPC 交流、得知任务所在区域,前去摆平不同区域的敌人、解决一些跨越时空的难题,逐步探索危机背后的真相。

本作采用堪称老旧的经典 RPG 框架,玩家按顺序到访各种迷宫,探路、寻宝、杀敌,战斗以回合制呈现。《数码宝贝》系列的“进化”机制是本作的重大卖点,通过投入大量精力捕获、培养数码宝贝,可以让他们在战局内外或永久、或临时地进化为高级形态,一言以蔽之,进化带来更优秀的数值、更强大的技能、更帅气的外形及技能演出,回馈每一位《数码宝贝》粉丝的投入。

我发现 Eurogamer 刊载了一篇让我颇感共鸣的文章,作者描述说,《时空异客》让他想起 PS2 时代的很多经典、折磨人的 RPG 作品,尤其是繁琐的培养过程,以及中后期可能在迷宫里遇到的、毫无道理的高难关卡:有时你不能治疗、有时你不能用道具、有时 Boss 完全克制你全力培养的特攻类型;为了度过难关,你得花费额外的培养精力,筛选好苗子、退化再进化,只为痛击某些 Boss 别致的弱点。

我和他都有同感,上述这些浪费玩家时间的“糟粕”机制,可能已经被认为是过时的难度设置,但我和他一样,时常怀念这种难以预料的挑战。就我个人而言,这可能不只是对逝去时光的追忆,也是对主流游戏越来越“照顾”玩家的某种逆反。

2025.10.10 / PS5、XS X|S、PC

《战地》系列曾经有好几年都是“年货”,社区乐于把每年的《使命召唤》(Call of Duty)和《战地》拿来比较,直到 2021 年发售的《战地 2042》,因为惊世骇俗的极差商业表现(即便持续运营及改进,亦未能取得可喜效果),导致 EA 暂停了该系列的高频发布、压下去沉淀了几年。如今回过头看,《战地 2042》或许称得上是“3A 游戏开发不可持续论”的早期例证。

好吧,如今,《战地 6》以“誓要打脸不可持续论”(我胡说的)的姿态归来,本作在视听风格、战役故事氛围、多人战斗机制与节奏等诸多方面,都向系列最卖座的三、四代靠拢,增加了名为 Battlefield Portal 的关卡编辑模式、允许基于 Godot 游戏引擎的复杂关卡创作,更是集结了 DICE、Criterion Games、Motive Studios、Ripple Effect Studios 等 EA 旗下众多工作室,分摊了《战地 6》不同模块的制作任务(《使命召唤》现在也这么干),对外统一用 Battlefield Studios 署名。

该创新的创新、该“复辟”的“复辟”,《战地 6》的复兴目前看来比较成功,发售前公测大排长龙,首发三天卖出 700 万份,我想这也是需求长期不灭、EA 终于呼应带来的好结果,就是不知道,在《战地 6》创下游戏开发成本纪录之后,针对后续作品,EA 还有没有维持开发可持续性的妙招。

2025-09-01 09:35:35

2025.08.08 / NS、PC

Skystones Games 发行,独立工作室 Neoludic Games 的首部原创作品,邀玩家参与一场流动书摊经营模拟,但请放松,这里没有 KPI 焦虑,只有休闲的开店时光。

《卫报》的编辑在本作的体验感想中提到,作为曾经的书店店员、现在的小说家,她下意识认为“经营书店”题材或许伴随着压力——这么说起来,笔者最近也亲历了几家喜欢的独立书店歇业,略感惆怅。万幸,这种糟糕的情况并未发生在《小小书店》。

本作的框架与“星露谷套路”差不太多,主角抛下繁重的生活、独自跑到陌生的海滨,在一间拖车上开起书店,系统几乎杜绝了经营困难的出现,玩家几乎只需沉浸在治愈且闲适的循环里:收书、上架、卖书,挣点数、买饰品来装点小店,满足客人们挑书的口味,有一搭没一搭地倾听当地的生活片段,任由这种“白日梦”般的日子继续下去。

《卫报》和 Eurogamer 的作者都在其评论中提到,《小小书店》中出现的书目都是现实中存在的,比如年代偏早的莎士比亚(William Shakespeare)、伍尔夫(Virginia Woolf)、阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)等,到更现代的约翰·格林(John Green)、托妮·莫里森(Toni Morrison)等。这意味着,如果你热爱阅读,游戏的经营过程会带来额外的沉浸感,甚至很多时候,不看游戏的书目介绍、也能给顾客相对精准地推荐;反过来说,也许《小小书店》也有带人深入阅读世界的作用。

2025.08.07 / NS、PC、Mobile

Wholesome Game Presents 发行的独立作品,由两人组成的工作室 Poti Poti Studio 开发,本作便是两人搭档完成的出道作。

《这个座位有人坐吗?》捕捉了一个很日常的游戏主题——占座。出租车、公交车、演唱会、宴会、候车大厅……游戏把众多生活场景抽象成了一个个关卡,每关的场景中设置了若干空位,旁边站着一批等待被安置到空位上的小人,玩家站在上帝视角,把鼠标移到小人身上、查看其座位诉求——想坐窗边、想一个人、想挨着别人、想跟人聊天等等,座位安排应尽量满足每个人的需求,以换取高分。

本作其实放出了免费的 Demo,直观展示了开头的一些关卡设计,明显能感觉到难度梯度的缓慢抬升。类似教学的前几关非常轻松,小人的要求单一,把人摆完以后,场景内仍有大量冗余空位;差不多七、八关之后,平均每个小人的诉求增加到约两、三条,伴随着诉求见勾稽关系变强、场景内冗余排座方案减少,逻辑策略趣味显著提升。

总的来说,这是一部视听风格、玩法节奏、叙事(场景加一些简单对话呈现)等方面,都非常贴近发行商的“Wholesome”理念的游戏,感兴趣的朋友可上手一试。

2025.08.28 / PS5、XS X|3、PC

于 2023 年 5 月的 PlayStation Showcase 上首度公开的作品,使用虚幻引擎 5 重制了 2004 年首发在 PS2 平台的《潜龙谍影 3:食蛇者》(METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER,简称“MGS3”),原作尽管是《MGS》标题下的第三作,但其实讲述了系列真正的起源故事。

原版游戏中,玩家将扮演名为 Naked Snake 的美国精锐士兵,在美苏冷战的大背景下,被空投至苏联执行渗透任务,过程中戏剧性地遭遇恩师背叛,使自己不光要完成政府交代的敌后窃密、破坏工作,还要挑战老师及麾下诸位“天王”级 Boss。具体的玩法方面,玩家将到访一系列封闭关卡,身处密林、军事基地、办公楼等不同风格的场景,结合第三人称移动、第一人称射击,主要靠潜行来灭敌、推进度。

供职于 Konami 期间,知名游戏制作人小岛秀夫创立了《MGS》系列,连续推出多部时间线偶尔交叉的续作、横跨 MSX2 到 PS4 时代,直到 2015 年的《潜龙谍影 V:幻痛》(METAL GEAR SOLID V: PHANTOM PAIN)之后,小岛与 Konami 分道扬镳。2018 年,Konami 基于《MGSV》独自推出了有点诡异、毁誉参半的《潜龙谍影:生存》(METAL GEAR SOLID SURVIVE),随后基本雪藏了这个失去创始制作人(恰好还是个以个性闻名于世的制作人)的系列。

不知是终于找到了“善用以生财”的好门路、还是按计划推动 IP 纪念——也可能都是,Konami 向挂念这个系列的人们抛出了《MGSΔ》这一新方案:最大限度保留小岛的原始设计理念,把翻新的重点放在画面和操作上,如此,很多人(包括我)梦寐以求的“柏青哥级”画面、更现代的操作机制(比如越肩视角、蹲姿移动等),让我们得以透过更强的视听体验《MGS3》。

当然,你不能期待 Konami 对《MGS》做的事情,可与 Capcom 对《生化危机》所做的相比,不管是看宣传片还是社区的反馈,都能听到很多的不如意,比如帧数锁到保守的 60 帧、没有革命性的视听、没有令人兴奋的新内容。这也没什么好奇怪的,这可能已经是小岛缺席的情况下,Konami 态度的天花板、《MGS》社区的底线比较接近的情形了。

最后我想聊聊当年的《MGS3》初体验。由于早年接触游戏的机会受限,我上手《MGS》系列其实非常晚,也完全没按套路来,我通关的第一部系列作是《MGSV》,第二部才是 PSV 平台的《MGS2+3》合集。然而令我没想到的是,在令我魂牵梦绕至今的《MGSV》后,上手那两部久闻大名的旧作,依然带给我十足的惊喜,尤其对玩法放到现在也不落后而感到震惊。如果你对这部重制版疑虑颇深,试试原版未尝不可,它很可能没有你想象中那么落后。

2025.08.06 / PS5、XS X|S、NS、PC

Konami 发行、日本开发商 M2 负责开发的拼盘作品,包含了《宇宙巡航机》及《沙罗曼蛇》(Salamander)系列的 7 部新旧作品。

《宇宙巡航机》是 Konami 最早于 1985 年推向市场的横版弹幕射击游戏,玩家控制一架宇宙战机,一路应对各种外星敌人的攻击,并拾取敌人掉落的能量包、获取伤害和攻击方式等方面的升级;1986 年,初代《沙罗曼蛇》作为《宇宙巡航机》的衍生作品推出,进一步巩固了这套弹幕玩法的隽永趣味。根据 Wiki 页面引用的文献,《宇宙巡航机》常与南梦宫的《铁板阵》(ゼビウス)一起被认为是类似弹幕游戏,最经典的设计模板之一。

根据官方的宣传,本合辑收录了 7 部作品,其中有一部全新的《沙罗曼蛇 III》,延续了该系列的故事,更重要的是增强了玩家的能力,比如可以分裂的分身数量、增强后的子弹发射方向等。除了新作,本合辑还收录了《宇宙巡航机》一至三代、《沙罗曼蛇》一至二代、名为《Life Force》的《沙罗曼蛇》街机版,上述很多代都另有多个发行版本可以游玩。

2025-08-27 15:47:06

最近我们尝试开始自己录一些播客解谜,优先发布在小宇宙、Spotify 等音频平台,其中至少时效性没有那么强的一些期数,我们也在博客里同步发一下,希望诸位有兴趣,节目链接在此:

本期按照之前我们自己画的饼,围绕游戏评论/评测(Game review)这件事情,收集了一些客观分析,重点探讨了我们的主观看法、切身体会。

Sato、板斧

Mozart: Piano Concerto No. 21, in C Major, K. 467, Vladimir Ashkenazy, The Philharmonia Orchestra (1974)

2025-07-31 23:05:24

2025.07.17 / NS2

NS2 上月发售后,最重磅的第一方护航作品之一,是该 IP 自 2014 年《咚奇刚 热带寒流》(ドンキーコング トロピカルフリーズ)后的首部原创新作。

不同于过去几年《咚奇刚》作品中 Rare 开创、Retro Studios 沿袭的横版玩法,《蕉力全开》由开发《超级马力欧 奥德赛》(スーパーマリオ オデッセイ)任天堂企划制作本部第八组负责,在 1999 年的《咚奇刚 64》(ドンキーコング64)之后,终于再次把 3D 玩法带进任天堂的这个核心 IP。

本作中,咚奇刚踏上寻找传奇“黄金香蕉”的旅程,路上遭遇了一次风云变幻——闯秘境前的经典戏码,莫名其妙进到一个神秘、包含地下多层的岛屿世界,这此遇到想回到地面的少女歌者波琳,两人结伴开启了“是猩猩就下一百层”的冒险。本作的总体框架与《奥德赛》有类似之处:整个游戏世界被划分成风格不同的几大区域,各有独特的风土人情、故事片段、特殊机制等;大量敌人、谜题、收集品散布于其中,有的引人瞩目,有的则稍加隐藏,供玩家们找出并解决。

如此经典架构的基础上,《蕉力全开》尽可能放大了咚奇刚独特的角色魅力。据任天堂放出的开发人员访谈,开发团队在企划早期就拜会了宫本茂、小泉欢晃(制作本部的本部长、参与过《奥德赛》),宫本很重视咚奇刚拍打双手、吹气等动作,让开发团队意识到咚奇刚动作的多变,小泉则提出咚奇刚“手很大”,提示开发团队重点刻画强大的臂力、敲打和抓取东西的能力。

个人感觉,在前辈们的指引下,开发者们努力提炼了咚奇刚的特质,形成了本作大量的有趣机制。本作从根本上强调探索的自由度,咚奇刚可在游戏中绝大部分物体表面攀爬(少数光滑表面除外),可以破坏绝大部分的场景内物体(包括脚踩的地面),把它们攥手里、扔出去,赋予了玩家自行开辟行进道路的能力,想去哪儿就挖到哪儿。

光提供自由度肯定是不够的,这可是任天堂的游戏。《蕉力全开》精心安排了流程引导,允许咚奇刚用类似声呐的能力探测地面下、山体内的收集品,或者用波琳的歌声寻找目标点;辅以目标点的合理放置,玩家被驱动着追求感兴趣的目标、慢慢向下挖掘,时而顺藤摸瓜追踪本层 Boss,时而四处乱逛、偶遇趣味小关卡(总数可能上百),最终搞定本层 Boss、进到下一层,循环往复、趣味不断升级。

作为对应的技术支撑,《蕉力全开》没有采用多边形来构建场景,而是全面应用了“体素”(Voxel)技术,并力求玩家不注意到体素的存在——大众心目中最传统、显眼的体素应该就是《我的世界》(Minecraft)那样。就开发团队的反馈来看,在经历了“噩梦般的开发流程”后,体素让《蕉力全开》细节丰富、拟真的破坏效果成为现实,而 NS2 进一步让如此破坏效果在 60fps 下呈现给玩家。这恐怕又是一次非常“任天堂式”的技术创新,让笔者想起了化学引擎;虽然开发人员访谈已经做了初步揭露,但我已经开始期待,任天堂能在未来的 GDC 上详细分享。

2025.07.14 / PC

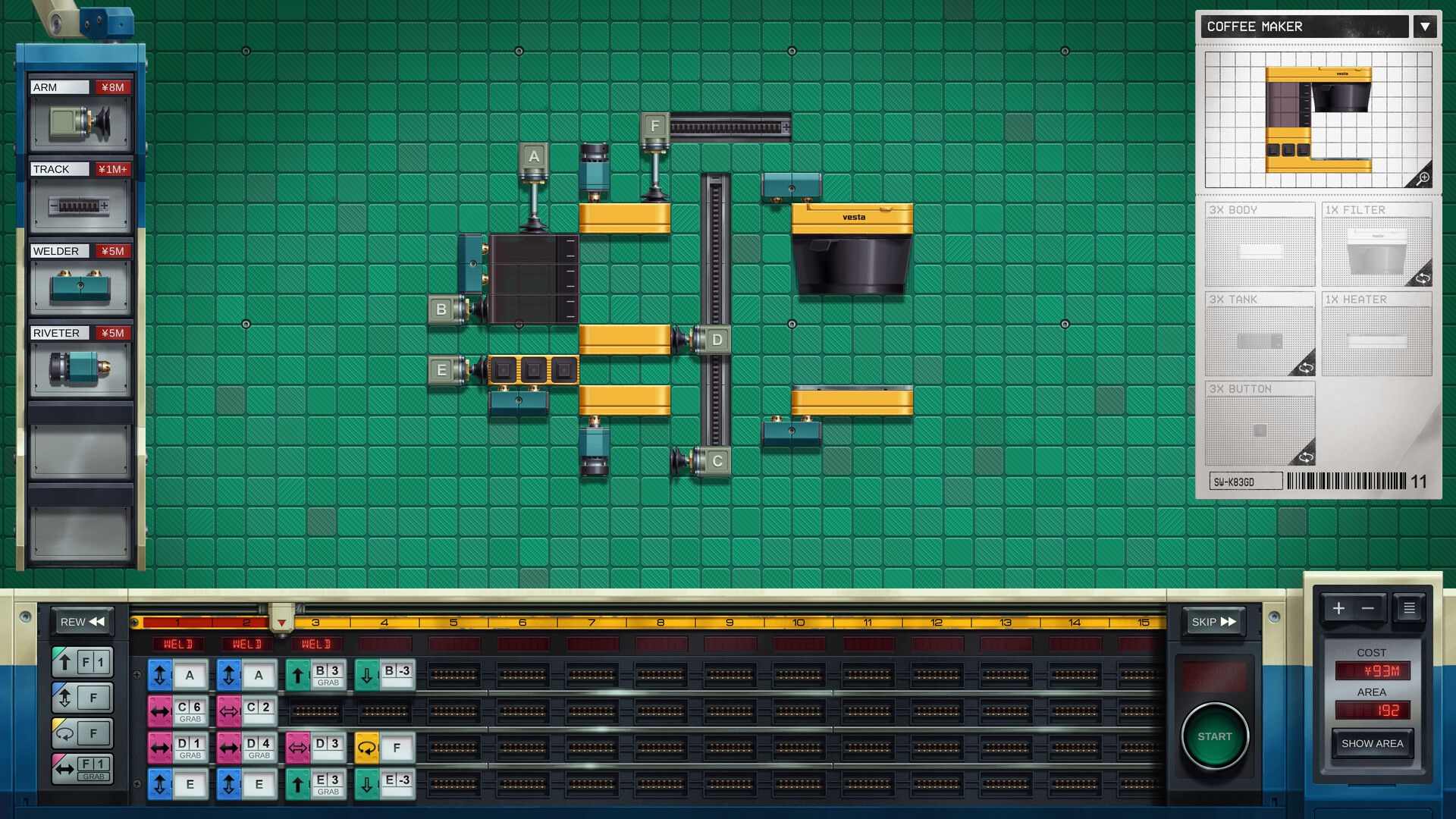

看到宣传视频的第一时间,我就在揣测本作与《SHENZHEN I/O》等编程主题游戏的关系,转头一查、果不其然,本作由 Astra Logical 发行、Coincidence 开发,后者虽然作品履历很短,但该团队基本是已解散的 Zachtronics 基础上组建的,而 Zachtronics 正是《TIS-100》《SHENZHEN I/O》等作品的开发商。

本作设定在 1980 年代的日本,工作室创始人 Zach Barth 非常青睐这个日本电子产业巅峰、国内泡沫经济叠加的时期,因为他觉得很多美名流传至今的电子设备都出自那个时段。工作室 1/2 日本混血的编剧、制作人 Matthew Burns 创作了一名美日双重国籍的工程师作为主角,受雇为工厂创造产品组装工艺。

从这里,《SHENZHEN I/O》等精神前作中反复实践的自动化主题开始显露,面对各种谜题时,玩家被要求编制自动控制程序来通关,由浅入深,玩家将被鼓励创造愈发复杂、高效的自动流程,与全球玩家比拼装配效率。

要说程序编写,笔者自认为水平较差,要往深了挖掘《改善》这类游戏的趣味,其实不太容易,但欣赏美术就不太有障碍了。个人感觉,Barth 的游戏向来注重视觉表现,无论是把玩家头按着学汇编语言的《TIS-100》(我甚至买了它),还是请玩家落座电子厂的《SHENZHEN I/O》,它们的设计都打在我的好球区。《改善》更是有过之无不及,精致的电子产品刻画深得我心,更令我有点兴奋的是,Barth 说本作会比 Zachtronics 的老游戏更新手友好,这着实让我摩拳擦掌了。

2025.07.24 / PS5、XS X|S、PC

自行车主题、开放世界 3D 竞速(也算吧)游戏,独立工作室 Messhof 制作、Annapurna Interacive 发行,Messhof 此前以《Nidhogg》等剧情轻度的 2D 小品闻名,《Wheel World》是他们迄今为止最大制作的出品。

本作的背景设定相当幽默、简明,玩家扮演的主角 Kat 被某种“古老的自行车之神”选中,开始进行“收集传说中的自行车零件”的仪式,以拯救濒临崩溃的世界。更具体的来看,玩家可以自由地在大地图上游荡,寻找对话、事件、奖励等,自定义自行车,参加比赛、获得积分,挑战有积分门槛的 Boss 级对手、夺回魔法自行车零件。

在接受 NAG 采访时,Messhof 联合创始人、核心制作人之一的 Mark Essen 透露,制作《Wheel World》的激情来源相当个人化:他从小就骑车,在大学时接触到了自行车合作社(Bike Co-ops,一种供人们维修、保养自行车的组织形式,鼓励人们采用这种可持续性交通方式),与 Mark 解构事物基本原理、动手组装的爱好产生了强列共振,最终,作为 Mark 人生一部分的骑行、自行车改修被做成了游戏。

参考 Rock Paper Shotgun 撰写的前瞻评论,开发团队安排的上述游玩内容大概有 5 个多小时,但显然,玩家也可以按自己的兴趣四处闲逛,欣赏类似 Jean "Moebius" Giraud 风格的视觉风格、领略波兰独立音乐厂牌 Italians Do It Better 创作的原声。

Rock Paper Shotgun 的编辑认为,本作和《寄梦远方》(SEASON: A letter to the future)颇具可比性,我觉得这两者的自行车骑行体验都带点“禅”的味道,只不过《寄梦远方》更像是封装了骑行模块的视觉小说,而本作则很专注在骑行本身的模拟上,你可以从游戏中慢慢的骑行术语中感觉到。对我来说,《Wheel World》倒容易让我想起《极限竞速:地平线》(Forza Horizon)系列,只不过内容规模小了很多、视听更风格化、汽车变成了骑车,对我来说,这是一种吸引力上升的差异。

2025.07.11 / PS5、NS、PC

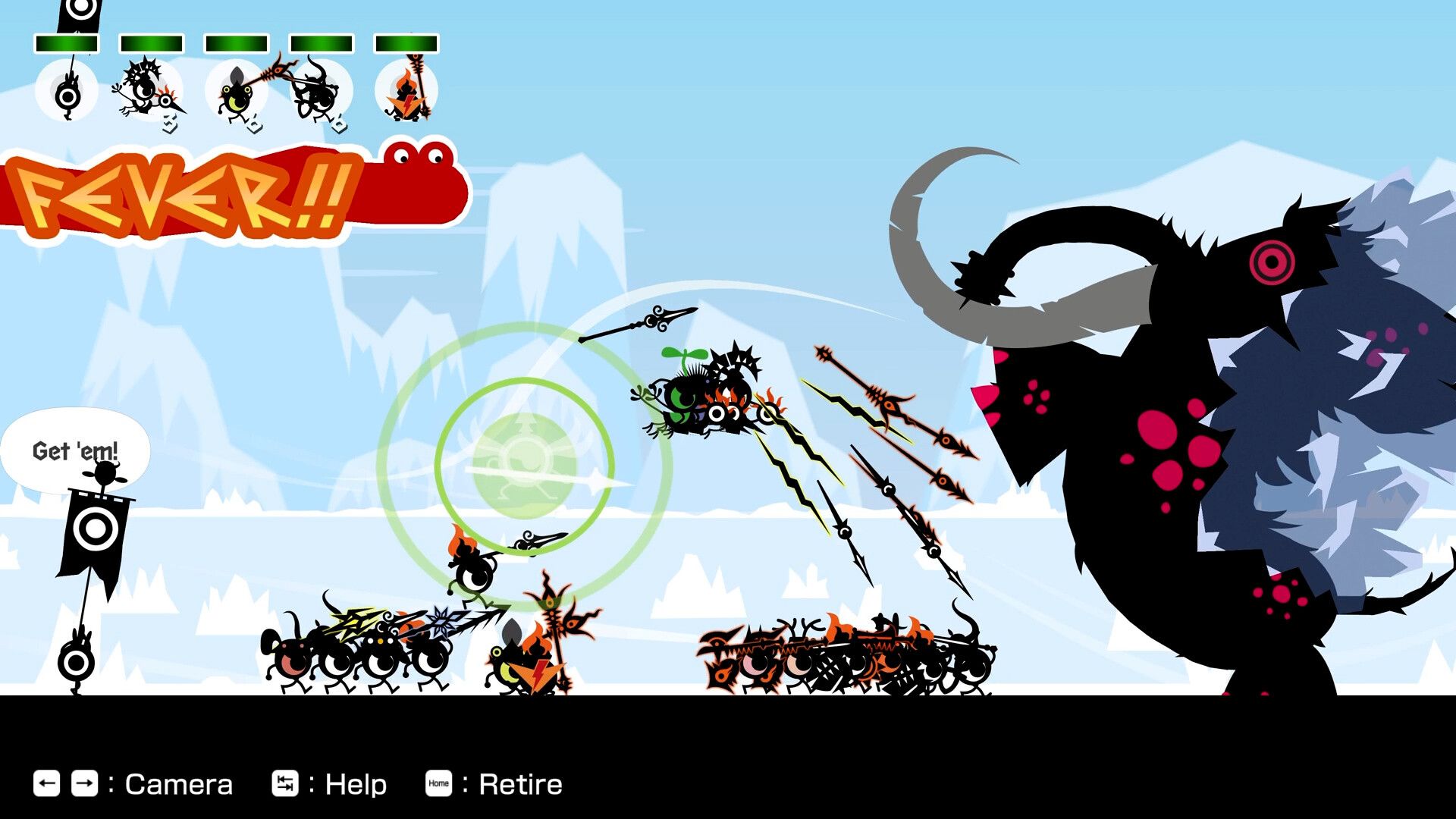

《PATAPON》是曾由索尼日本工作室(已关闭)、Pyramid 负责的一个节奏游戏系列,于 2007、2008、2011 年分别推出三代,均首发在 PSP 平台,本次重制依然由 Pyramid 联合索尼负责。需要提示的是,这里的 Pyramid 是一家日本工作室,与波兰开发商 Pyramid Games 没有关系。

《PATAPON》的诞生很有意思。法国艺术家 Rolito 2002 年完成了一批美术设计,发布在了个人网站上;后来,日本工作室的制作人小谷浩之发现了这些内容,从那些怪异的生物形象里想象出了故事,最终他与 Rolito 搭上了线,双方以这批美术为起点,最终实现了《PATAPON》这部浑然天成的作品:玩家面对着很多史前壁画一样的小人、扮演他们的神明,通过按键模拟不同的鼓点,鼓点排列组合则构成不同指令——听起来有点像摩尔斯电码,玩家就需要按节奏输入按键,指挥小人军团前进、后退、攻击、防御、开技能等。

本次重制合辑收录了系列第一、二代,在原版内容的复刻之外,还有诸多现代化改造,比如重新校准了三种难度梯度,并提供了对 60fps 帧率的兼容,宣传称让指令输入更轻松,又比如重制版提供了太鼓输入指令的常驻显示,再也不用强制背诵太鼓指令了。

巧合的是,本月原定还有一部《PATAPON》的精神续作将以抢先体验形式上线,那就是《PATAPON》缔造者小谷浩之 2023 年在 BitSummit 上公开的《RATATAN》。小谷浩之当时曾告诉 VGC,《PATAPON》独特的体验反映了那个年代的开发生态,现在他想做一部更现代的、有《PATAPON》精神的作品。

《RATATAN》已在其 Kickstarter 页面上公布了延期原因,大体是觉得体验还不达预期,希望《RATATAN》的后续开发一切顺利。想体验这部《PATAPON》精神续作的朋友,目前也已有免费 Demo 可玩,尽可尝试。

2025.07.31 / PS4、PS5、X1、XS X|S、NS、PC

最早在 The Game Awards 2024 活动上宣布的横版动作游戏,光荣特酷摩授权 Dotemu 发行一部《忍者龙剑传》作品,后者则找到《神之亵渎》(Blasphemous)背后的独立工作室 The Game Kitchen 来操刀。这家西班牙独立工作室以 2D 银河城设计见长,在制作《神之亵渎 2》期间接下了该案——不难想象他们有多爱《忍龙》。

在接受 Rock Paper Shotgun 采访时,游戏总监 David Jaumandreu 透露,《怒之羁绊》在开发早期更像现代《忍龙》的 2D 简化版——敌人血量比较高、往往需要连招来击杀,随后他们意识到真正的 2D《忍龙》的核心快感之一在于“快速推进、一击灭敌”。

最后,开发者们还是“回头是岸”,捧出了节奏轻快、视听精致美妙的横版战斗。还有一些新奇点在于主角的选择,玩家可控制的除了隼龙的徒弟百舌鸟贤二,还有世仇“地蜘蛛”势力的刺客九守,这在系列史上并不多见。