2026-01-29 13:39:45

「那是位年輕男性,身材又瘦又高,就是常見的先天性疾病馬凡氏症候群。」林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授表示,「有一天,患者因為急性劇烈胸痛被送到急診室,檢查發現是A型主動脈剝離,且合併嚴重的主動脈瓣逆流。」

A型主動脈剝離的進展快速,且死亡率很高。陳紹緯教授指出,確定診斷後,便替患者安排緊急手術,進行高複雜度主動脈根部重建手術,又叫「班氏手術」。術中會切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部,然後植入一段帶有人工瓣膜的人工血管,再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁。術後患者順利恢復,目前仍在門診追蹤治療。

主動脈瓣位於左心室與主動脈之間,能夠幫助維持血流的方向。當左心室收縮時,主動脈瓣開啟,當左心室舒張時,主動脈瓣關閉。倘若主動脈瓣無法完全關閉,便會出現主動脈瓣逆流。

主動脈瓣逆流的症狀與心臟衰竭類似,常見表現包括心悸、胸悶、頭暈、疲累、活動易喘、下肢水腫等。

造成主動脈瓣逆流的原因包括感染性心內膜炎、瓣膜退化性變化等。陳紹緯教授指出,在台灣,主動脈瓣逆流常與主動脈瘤或主動脈剝離有關。主動脈瘤會使主動脈根部擴大,讓主動脈瓣無法完全閉合。

心臟超音波可以評估主動脈瓣逆流的嚴重程度,包括逆流束面積、左心室擴大程度與收縮功能。通常在主動脈瓣逆流達到重度且合併症狀或左心室功能受損時,會考慮進行主動脈瓣置換手術或其他介入性治療。

若主動脈瓣逆流的原因為單純瓣膜病變(如瓣葉鈣化、退化或感染),治療方式是採用主動脈瓣置換術,人工瓣膜的選擇包括機械瓣膜與生物瓣膜。

機械瓣膜的耐久性高,大部分可終身使用,不過患者需終身服用抗凝血劑。陳紹緯教授說,生物瓣膜(例如牛心組織瓣膜、豬心組織瓣膜)不需因為瓣膜因素終身服用抗凝血劑,可避免藥物帶來的風險,並維持良好的生活品質,但是使用年限較機械瓣膜短,未來可能需要再次更換人工瓣膜。

臨床上,一般會建議年紀較輕的患者使用機械瓣膜,而50歲以上的患者可考慮使用生物瓣膜。陳紹緯教授說,請患者和家屬在術前與醫師詳細討論,共同選擇合適的人工瓣膜。

假使主動脈瓣逆流合併主動脈根部擴張、主動脈瘤或主動脈剝離,則需進行主動脈根部重建–班氏手術(Bentall Procedure)。

主動脈根部的解剖構造較複雜,且有負責供應心肌血流的冠狀動脈。陳紹緯教授解釋,班氏手術是一種複合式主動脈根部重建手術,醫師會先切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部,植入一段帶有人工瓣膜的人工血管,再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁,屬於高複雜度心臟外科手術。

如果主動脈瓣本身沒有嚴重的病變,單純是因為主動脈擴大而造成主動脈瓣逆流,在主動脈手術經驗豐富的團隊可考慮保留瓣膜作大衛氏手術 (David Procedure),病患可進一步和心臟外科醫師討論。

隨著導管治療技術的進步,目前台灣也有針對主動脈瓣逆流的經導管主動脈瓣置換術正在進行臨床試驗。陳紹緯教授說,由於主動脈瓣逆流患者可能缺乏鈣化結構,導管瓣膜較難固定,是需要克服的挑戰,希望未來能夠造福更多的患者!

● 主動脈瓣逆流的症狀與心臟衰竭類似,常見表現包括心悸、胸悶、頭暈、疲累、活動易喘、下肢水腫等。

● 造成主動脈瓣逆流的原因包括感染性心內膜炎、瓣膜退化性變化等。在台灣,主動脈瓣逆流常與主動脈瘤或主動脈剝離有關。主動脈瘤會使主動脈根部擴大,讓主動脈瓣無法完全閉合。

● 若主動脈瓣逆流的原因為單純瓣膜病變(如瓣葉鈣化、退化或感染),治療方式是採用主動脈瓣置換術,人工瓣膜的選擇包括機械瓣膜與生物瓣膜。機械瓣膜的耐久性高,大部分可終身使用,不過患者需終身服用抗凝血劑。生物瓣膜不需因為瓣膜因素終身服用抗凝血劑,可避免藥物帶來的風險,並維持良好的生活品質,但是使用年限較機械瓣膜短,未來可能需要再次更換人工瓣膜。

● 假使主動脈瓣逆流合併主動脈根部擴張、主動脈瘤或主動脈剝離,則需進行主動脈根部重建–「班氏手術」班氏手術是一種複合式主動脈根部重建手術,醫師會先切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部,植入一段帶有人工瓣膜的人工血管,再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁,屬於高複雜度心臟外科手術。

2026-01-28 13:01:04

本文轉載自顯微觀點

火山灰掩蓋的龐貝古城中,科學家再度發掘價值非凡的考古地點:一座翻修重建中的民宅,其珍貴之處在於工地現場的工具與建材原料完好封存於西元79年,維蘇威火山爆發的時刻。現代科學家得以利用顯微鏡、能量散射X光譜(Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS)、立體X光等科技深入分析原料成分,探究古羅馬建築工藝細節。

古羅馬建築物能夠長久矗立,建材韌性是不可或缺的關鍵。散布於帝國領土、綿長堅固的引水道(aqueduct)就是文明遞嬗中備受讚嘆的例子。其中數座引水道經歷修繕,迄今持續運作,西元前19年建立的少女水道(Acqua Vergine)今天依然為羅馬城內的噴泉供應來自20公里外的活水。

現代混凝土(concrete)具備抗壓、廉價、靈活等優點的同時,也有容易龜裂與腐蝕、難以修復等問題。現代高樓大廈需要以混凝土包裹鋼筋,才能達到維持近百年的高強度。尚未掌握鋼筋強化技術的古羅馬建築師,卻能以混凝土建造出核心架構長存超過2000年的大型公共建設,這種差異是材料科學家無法忽視的。

近數十年間,材料科學界普遍認為古羅馬混凝土(Roman concrete)原料中的火山灰(pozzolan)是其堅強韌性來源,因為加入水與熟石灰後,火山灰中豐富的二氧化矽(SiO2)與氧化鋁(Al₂O₃)可以形成水合矽鋁酸鈣(C-A-S-H. Hydrated Calcium Aluminosilicate)或水合矽酸鈣(C-S-H. Hydrated Calcium Silicate)膠體,提升羅馬混凝土的強度與耐腐蝕性。

但是,水合矽酸鈣並非羅馬混凝土所特有,今日最常見的混凝土原料「波特蘭水泥(Portland Cement)」就飽含矽酸鹽,與水混合後也能形成強化結構的C-S-H膠體。且現代混凝土也能展現水泥帶來的微弱自癒能力,但波特蘭水泥建成的現代建築,預估壽命大多不到百年,遠不如以穩固穹頂籠罩信徒千年的羅馬萬神殿。

2023年,麻省理工大學(MIT)材料科學家馬西奇(Admir Masic)研究團隊發表對古羅馬建材的成份分析,指出羅馬混凝土中特殊的「石灰塊(lime clasts)」提供了材料自癒能力,可能是古羅馬公共建築屹立不搖的關鍵。

石灰塊在顯微鏡下看來是數毫米大小的白色石塊,過往被材料科學家認為是羅馬混凝土品質控管不嚴的產物,但是馬西奇團隊的目光停留在這些未曾被科學界細究的「雜質」上。

馬西奇團隊指出,在古羅馬學者維特魯威(Vitruvius)和老普林尼(Pliny the Elder)的記載中,當時對混凝土原料之一的石灰石(limestone, CaCo3 . 碳酸鈣)純化標準相當嚴格,成品必須要呈現純白粉狀。因此他們認為,混凝土中普遍存在的石灰塊不是古羅馬建材商品管鬆散所致,而是刻意加入的材料。

馬西奇團隊前往義大利中部普里維諾(Privernum)的古羅馬遺跡進行採樣,遺跡牆壁使用的砂漿(motar, 水泥混合水與砂礫等材料,比混凝土少了碎石等骨材,其他成分相近)中散佈著比水泥基質顆粒更大的亮白石灰塊。

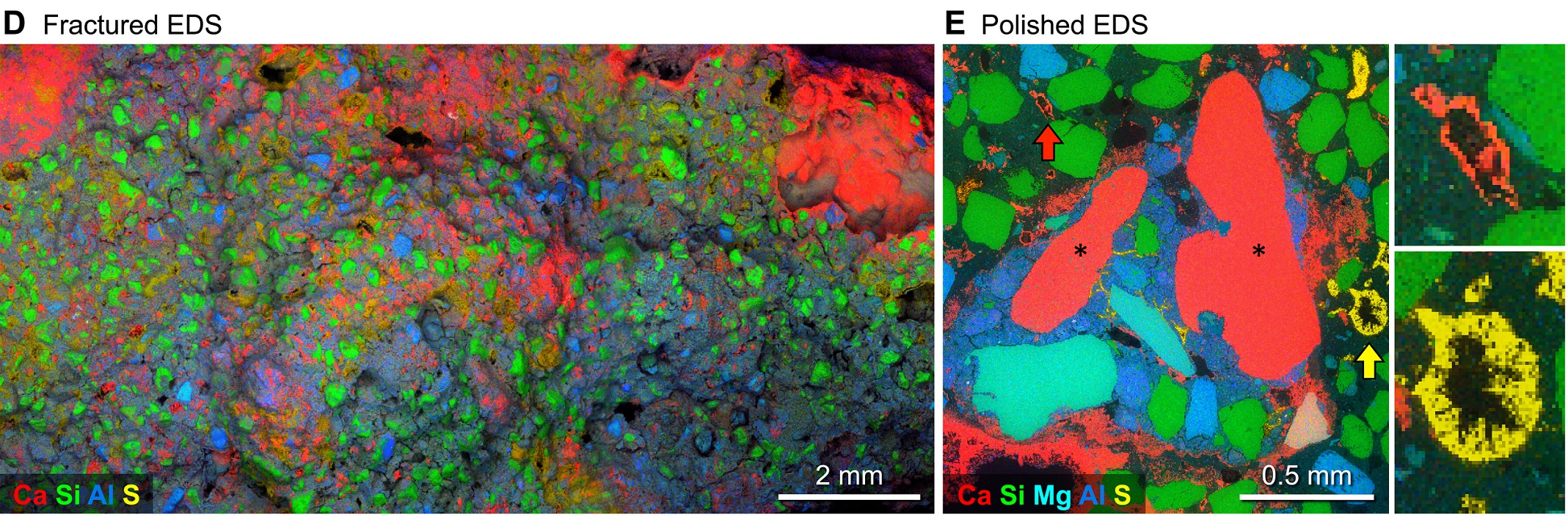

透過以能量散射X光譜(EDS)、X光散射、共軛焦拉曼光譜、掃描式電子顯微鏡分析這些構成牆壁近2000年的砂漿,研究團隊發現其中的石灰塊主要以鈣質構成,而且是來自生石灰(CaO, quicklime),現代建築工法已不再將這種材料加入混凝土中。

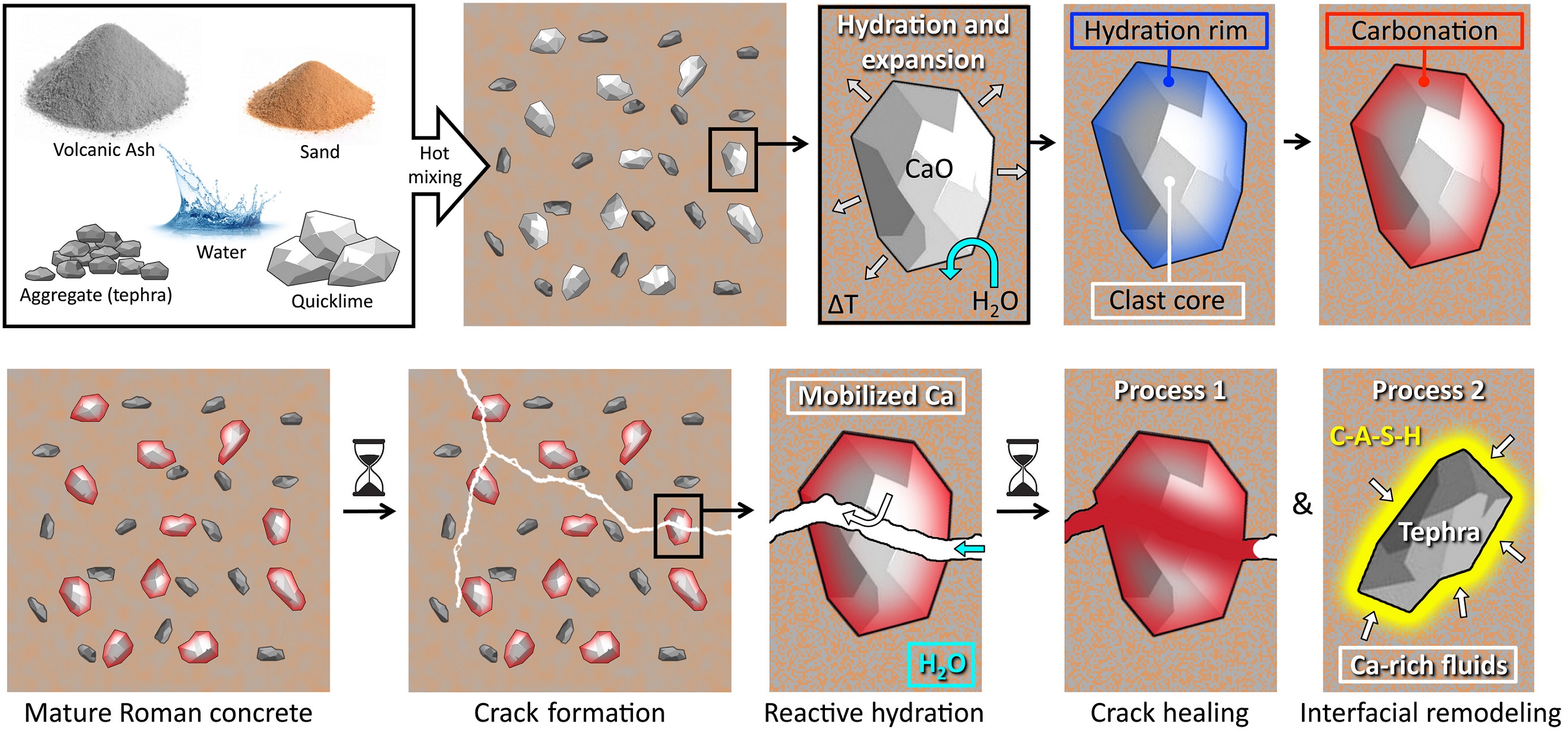

馬西奇論及,基於史料與現代技術,多數人相信古羅馬建築工使用熟石灰(Ca(OH)2, slacked lime. 氫氧化鈣,來自生石灰加水)混合火山灰、水以及其他骨材形成混凝土,類似現代工法。但透過精密儀器分析樣本成份,他推論古羅馬帝國曾採用熱混合(hot mixing)技術,以生石灰取代/混入熟石灰,與其他材料、水混合製成混凝土。

在熱混合過程中,生石灰不會全數與水反應產生熟石灰與熱能,部分會形成不均勻分布的細小石灰塊。而這些石灰塊在混凝土乾燥的同時,會經歷表層的水化、擴張,最終碳酸化成為較為穩定的碳酸鈣外層。而石灰塊內層則保持著生石灰(CaO)的狀態與活性。

構成建築物的羅馬混凝土若受到強大拉力,產生裂隙,諸多石灰塊的穩定外層很可能隨之裂開,並暴露出飽含生石灰(CaO)的核心。在自然降雨之下,經過石灰塊核心的水流會獲得鈣離子,並使鈣離子與周遭的基質反應,在裂縫中形成碳酸鈣,使裂縫在延伸擴大之前就被填補。

裂縫中飽含鈣離子的水流,也能在混凝土中的火山灰顆粒旁引發火山灰反應(pozzolanic reaction),生成穩固的水化矽鋁酸鈣或水化矽酸鈣,對裂縫產生「癒合」效果,讓整體結構更加強韌。馬西奇稱這種定型後發生的火山灰反應為「後期火山灰反應(post-pozzolanic reaction)」,與製作混凝土的反應作出區別。

馬西奇團隊更採用實驗觀察熱混合技術對古羅馬混凝土和現代混凝土強韌度的影響。他們將不同工法製成的混凝土柱從中分裂,造成5公厘的裂縫,再讓水流持續流經裂縫30天。

未使用生石灰進行熱混合的混凝土柱,僅出現一般水泥具有的小幅自癒能力,稍稍縮小裂縫。而具有石灰塊的古羅馬混凝土柱,則持續癒合,在水流第20天左右完成自我修復,水流幾乎完全無法通過。

古羅馬混凝土驚人的自癒能力引發熱議,並非所有材料科學專家都認同以生石灰為核心的熱混合理論。

更啟人疑竇的是,熱混合法並不符合維特魯威記錄的熟石灰建築工法。他在公元前30年左右著作的《建築十書》(De architectura)是唯一流傳後世的古歐洲建築著作,從文藝復興以來,就缺少足以挑戰其權威的建築史料,遑論馬西奇團隊基於成分分析的理論。

馬西奇團隊為了奠定更強的論證基礎,在2024年前往龐貝古城尋找證據。他們在民宅工地遺跡發現的建材原料,正包含熱混合工法的原料:生石灰與火山灰的乾燥混合物。這些原料與建築工具一起堆放在尚未完成的牆體旁邊,被公元79年噴發的火山灰封存至今。

馬西奇團隊透過偏振光顯微鏡、電子顯微鏡等分析方法比對乾燥材料堆、未完成的牆體、已完成的牆體,確認了這些預拌的熱混合材料與牆體的混凝土、砂漿成分相符,支持他們的假說:古羅馬帝國龐貝城在公元前79年以熱混合工法製作混凝土。

這項材料科學考古發現不僅補充了古代建築史料的缺漏,也創立了新的建築材料理論,為未來的建築材料提供自癒功能的靈感。或許在數年之內,具備自癒能力、壽命長達上百年的大型建築就會動工。而人們也能期待更加環保、安全、需要遠見的都市規劃。

馬西奇團隊透過多樣方法及跨領域探索,穿越時空檢驗了古羅馬熱混合法工藝的假說。他們在遺跡搜索考古證據,以科學分析技術交替分析樣本,更研讀古羅馬史料,發現維特魯威與老普林尼雖然以 ’macerata’ 敘述以水消化生石灰,製作出熟石灰的過程。但維特魯威提及建築結構用的石灰消化過程,會轉而採用 ’extincta’ 一詞。

儘管在文獻中的古代拉丁文 macerata 和 extincta 都被用來指稱「生石灰加水消化為熟石灰」,並未在考古學界與材料學界引起太多注意。但馬西奇團隊懷疑,這種字眼的轉換可能暗示了古羅馬建築結構中的石灰並非來自「先製成熟石灰,再混入水與其他原料」,而是「生石灰直接混入水與其他原料」的熱混合工法。

就如馬西奇團隊最新論文提及的,即使是古代文獻,也無法盡錄古羅馬從共和時期到帝國時期的建築文化變遷。透過顯微鏡與X光譜等現代科技,搭配古遺跡的妥善保存與發掘,我們今日依然有機會理解千年前的人類,如何利用更有限的科技,達成宏偉巧妙的文明成就。

2026-01-27 11:35:09

李應陞醫師:下肢動脈阻塞的常見症狀是間歇性跛行。就是你不走路的時候基本上不會有感覺,但是你走路隨著時間拉長,走路越走得越久,症狀就會越來越明顯,包括了小腿肚麻、痠痛、無力等等,都讓病患無法再繼續往前走。接下來的症狀包含了更嚴重一點,就是在靜止的時候、不走路的時候,小腿肚也會感覺到緊繃、痠或者是疼痛等等。當然還有一些周邊的症狀,包含了指甲的萎縮、指甲的變形,還有毛髮的脫落,甚至四肢末梢感受到冰冷、溫度下降等情形。最嚴重的情形就是慢慢開始在遠端肢體產生慢性傷口等情形。

李應陞醫師:危險因子其實包羅萬象,包括了高血壓、高血脂或是血糖過高,甚至年長者都有可能會有下肢動脈硬化的風險。還有一種患者就是長期抽菸不肯戒菸的患者,其實也容易導致動脈塞住而產生遠端肢體缺損等情形。值得一提的,還有洗腎的患者,譬如說我們臺灣最常見的就是糖尿病搭配洗腎的患者,其實在這類的族群裡面,往往預後都是最差的。

李應陞醫師:我們可以從超音波裡面看到下肢動脈血流的波形,也可以從中得到一些脈壓的數據,然後去得到一個嚴重程度的區別。脈壓的比例叫做ABI,如果小於0.9以下,其實都表示下肢動脈有阻塞或是有狹窄,導致末梢的血液循環稍差的情形。根據ABI的數值往下遞減,嚴重程度逐漸升高。再來我們外科也是會伴隨著斷層掃描,斷層掃描可以提供我們一個更精準整個下肢動脈阻塞的全貌。

李應陞醫師:一旦診斷為下肢動脈阻塞疾病的患者,我們都要根據他的共病症來去做藥物的調整,包括了抗凝血劑跟抗血小板藥物等等。如果疾病更嚴重,甚至已經有慢性傷口出現,或者是小腿肚嚴重疼痛等情形,這時候我們需要考慮手術介入的處理方式。手術介入有分兩大類,一種就是氣球擴張,就是我們俗稱的微創導管腔內的治療方式。另外一種就是所謂的下肢動脈繞道手術,就是我們俗稱的架橋手術。

李應陞醫師:下肢動脈繞道手術需要做全身麻醉,或者是半身麻醉。大部分是使用自己的大隱靜脈或者是小隱靜脈,或者是說用人工血管做一個架橋的動作。我們會從最近端有充沛的血流的動脈一路拉到最遠端肢體缺損、肢體血流不足的動脈,這就是下肢動脈繞道手術。

李應陞醫師:在講到繞道手術的好處之前,先稍微提一下微創血管內處理的優點和缺點。微創手術就是小傷口,然後恢復快,當然有優點就一定會有缺點。在於一些病灶非常嚴重的患者,如果我們硬是使用微創的方式去做處理,有可能帶來一些更嚴重的併發症,包括支架塞住,或是說血管受損、血管破裂等情形,導致血流更無法流向更遠端的肢體,甚至有可能會面臨嚴重的截肢等情形。血管繞道的壞處就是需要一個全身機能的評估,因為畢竟是一個全身麻醉的手術,所以我們手術前一定要先確定心和肺功能的狀態是否符合全身麻醉的手術。傷口一定比較大,復原時間稍微拉得長一些。對於一些下肢動脈阻塞極為嚴重的患者,長期的通暢度是比微創來得更好的,因為我們提供一個架橋的方式,直接用一個高速公路,從充沛血流的近端引流到最遠端缺血的地方,直接跨過路上很多的障礙物。所以說這是繞道手術最好的優點之一,長期的通暢度也比微創手術來得更長、更持久。

李應陞醫師:事實上,我們心臟血管外科醫師已經逐漸把微創治療跟繞道治療結合在一起。整體來講的話,膝蓋以上,盡可能去幫病患量身定做,用一種微創的方式去做處理。至於膝蓋下面病灶,由於大部分都較為複雜,所以我們會採取自體血管繞道的方式去搭配,稱之為複合式的手術。

李應陞醫師:一位78歲的老奶奶,已經進行過微創腔內治療大約3到4次。這次來門診主要就是院內同仁覺得腔內手術無法再進一步改善她的下肢阻塞的情形,所以請她來找我做下肢繞道手術的評估。我還記得當時第一次來門診的時候,她是眉頭深鎖,完全沒有笑容,因為腳部時不時就會有一些疼痛、冰冷的情形,夜間無法睡覺。做完一些全身的檢查,我們最後就幫她採取繞道手術。老奶奶大約在一個半禮拜左右就順利出院,目前在家裡日常生活都還是可以自己行走,也可以在花園種菜。

2026-01-26 13:07:43

本文為 國家通訊傳播委員會(NCC) 廣告

為因應數位時代資訊爆炸的挑戰及落實全民媒體素養教育,國家通訊傳播委員會(NCC)114 年度持續推動「媒體素養公民培力計畫」,與 10 個專業單位跨界協作,針對一般大眾、銀髮族、兒少、身心障礙者及新住民族群,量身打造 22 場公民培力活動,計畫形式涵蓋互動講座、市集陳設及實地參訪等多元形式,成功吸引超過 1,500 人次熱情參與,不僅強化民眾的媒體素養辨識力,透過與民間單位緊密合作,建構多元健康的媒體環境。

本年度成功攜手廣電媒體、學術機構、民間單位辦理,充分發揮自身專業,以多元互動形式引發民眾共鳴。例如:全聯數位有線電視巧妙結合動漫元素推出《守心之呼吸》教案,將「隱私權保護」與「性別平權」轉化為互動問答,讓兒少掌握議題核心;正聲廣播則深入偏鄉校園,透過互動課程與廣播劇體驗,並結合原創 IP 故事與錄音實作,教導學童「轉發前先停十秒」與「慢一秒,真一分」心法,並介紹介紹 AI技術在影音創作上的應用,帶領學童實際體驗 AI生成聲音與變聲效果,增進其辨識資訊正確性及近用媒體之能力。

此外,本次計畫亦與社團法人臺南市樂活關愛協會合作,透過跨領域資源整合,針對銀髮族與身障族群深入探討「假訊息防治」、「身心障礙者權益」及「網路性別暴力」等關鍵課題,本次課程中亦提供手語翻譯與聽打服務,以確保聽障者能平等參與。

公民培力計畫合作版圖橫跨北、中、南、東部,確保推廣觸角延伸至各縣市與族群。例如連花廣播與人人廣播分別於花蓮及台北舉辦市集擺攤,透過集點等活潑之互動方式將媒體素養意識深入大眾生活。

各參與單位透過多場主題講座與實體活動,與地方社區、校園及大眾深度連結,成功撒下媒體素養的種子。參與者課後反饋極佳,紛紛表示活動內容實用,有助於提升日常資訊判讀能力。

NCC 每年持續推動公民培力活動,幫助閱聽者增進對媒體資訊的辨識、思考與評估能力,以深化全民媒體素養。未來 NCC 將持續深耕,結合各界資源,共同打造一個更優質的社會環境。

2026-01-24 12:17:02

本文轉載自顯微觀點

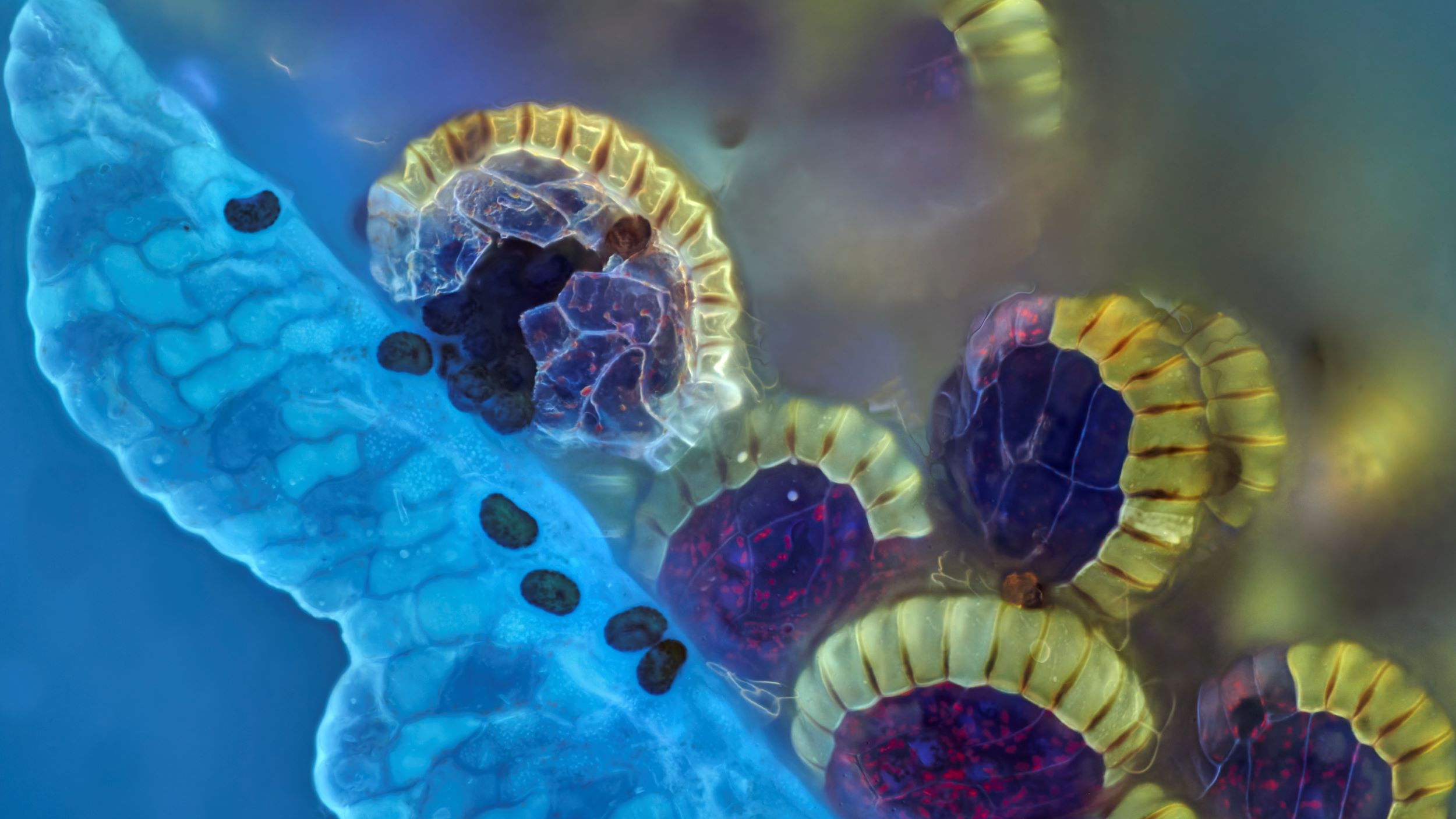

還記得顯微觀點曾經介紹過19世紀的科技藝術-矽藻玻片嗎?2024年全球顯微攝影大賽(2024 Global Image of the Year,IOTY)的亞太地區優勝作品,便是矽藻玻片的影像,由來自澳洲的丹尼爾‧韓(Daniel Han)精心排列及拍攝。

猶記前幾年新冠疫情席捲全球,迫使人們足不出戶的那段日子裡,有人學會了做麵包,有人迷上了居家運動,來自澳洲的丹尼爾‧韓則是意外踏上了一條通往矽藻微觀世界的奇幻旅程。

丹尼爾擁有電機工程與數學的學位,第一次接觸顯微鏡是在擔任助理的時候。因其電機工程專業,他為畢業論文組裝一台顯微鏡,以鑽研影像擷取自動化的研究題目。

但直到新冠疫情爆發,他才透過網站買下一台二手的Olympus BX4,將它修好並投入顯微觀察的世界。起初,他用顯微鏡觀察蝴蝶翅膀、沙子或其他常見材料;他也學習如何透過z軸堆疊改善影像,並自己組裝光學系統、改裝步進馬達、加裝相機鏡頭,以實現自動化需求。

他表示,提高影像對比和解析度的方法繁多,背後的理論都讓他著迷。而運用他在電子領域的知識來修復、改裝顯微鏡更他感受到工程實用性的魅力所在。

而早在2021年,丹尼爾‧韓便以一張色彩繽紛的蕨類植物孢子影像,在當年全球顯微攝影大賽(2021 Global Image of the Year,IOTY)顯微攝影比賽中獲得肯定,榮獲亞太區優勝。

這幅影像呈現新鮮採摘的蕨類植物葉子背面孢子囊爆開的瞬間,而蕨類植物的葉子和孢子囊群在紫外線照射下發出自發性的螢光。

這次得獎只是個開端。當時他便透漏正在拍攝更多與矽藻相關的顯微照片,並正在研究螢光及反捲積的影像處理技術,以提高作品品質。而他憑藉矽藻的排列影像,再度贏得2024年獎項。

疫情初期,丹尼爾在網路上購買到一批老舊的矽藻玻片,並深深為此著迷。當他發現可以在顯微鏡下創作色彩繽紛、引人入勝的矽藻影像時,更是深受啟發,開始將多種矽藻排列成不同的形狀,試圖創造出獨一無二的藝術呈現。由於矽藻的細胞壁由二氧化矽構成,且不同種的矽藻形狀和形態各異,他更將矽藻形容為「大自然的玻璃寶石」。

得獎作品的排列由各種來自不同產地的矽藻組成,包括丹麥莫爾斯、法國聖洛朗拉韋爾內德、美國俄勒岡州和緬因州等;且為了達到美觀效果,他還添加了一些海綿骨針。

「玻片由一位封片技術正快速提升的朋友製作,並使用自己動手做的暗視野裝置拍攝」,丹尼爾表示在拍攝時確實遇到了一些挑戰。

首先是景深問題。由於矽藻較厚,為了克服焦平面的限制,他採用了Z軸堆疊(Z-stacking)技術,將多個焦點不同的影像合成一張清晰完整的圖片。

對比度也是一項挑戰。由於矽藻外殼為玻璃質,其折射率與蓋玻片和載玻片相近,導致本身幾乎沒有對比度。為了提升影像對比,丹尼爾使用高折射率(約 1.75 RI)的封片劑(註1),並結合暗視野顯微術與偏振光的技術成像。他表示,圖像中所呈現的色彩便是來自於光的干涉效應。

由於丹尼爾所使用的聚光鏡原本不具備暗視野功能,因此他也自行設計了一個托盤,能夠滑入偏振鏡上方,並在上面安裝遮光片以達成暗視野效果。而他認為,雖與傳統遮蓋光孔的方法不同,但光環的位置更靠近聚光鏡的後焦平面,可以得到更好的效果。

此外,為了確保足夠的視野範圍。他使用10倍物鏡搭配2倍放大轉換器(相當於放大20倍)只能拍到整個排列圖案的一半,便將兩組 Z 軸堆疊影像進行拼接,合成一張完整圖像。

「許多人認為必須使用像微分干涉對比(DIC)這類昂貴的成像技術,才能拍出引人注目的矽藻影像。但我認為其實暗視野與明視野成像也同樣具有價值,也能呈現出非常漂亮的效果」,除了沉迷於矽藻影像外,對丹尼爾而言,顯微成像的技術挑戰更是讓他著迷於拍攝顯微影像的原因之一。

丹尼爾認為市面上現有的顯微鏡裝置大多是為了科學研究或工業用途所設計,而不是為了藝術創作而生。「如果我能夠設計並製作出一個裝置,不輸甚至超越市面上所推出的官方顯微鏡產品,那種成就感是無法言喻的」,他如此說道。

而這份愛好也延伸到丹尼爾的生活。當他在戶外考察時,會隨身攜帶取樣工具,只要看到值得關注的微觀生物,就會順手取樣帶回家觀察。他還經營了一個Instagram帳號,專門展示他所拍攝的矽藻圖像,並撰寫部落格分享顯微鏡自動化的技術筆記與個人見解。

2026-01-22 13:33:35

「類澱粉」並不是澱粉,而是一種錯誤折疊、結構異常的蛋白質。台大醫院心臟血管科教授林彥宏醫師表示,這些結構異常的蛋白質會沉積在各個器官,造成「類澱粉沉積(amyloidosis)」。

類澱粉有很多種,其中會沉積在心臟,造成心臟疾病的類澱粉主要有5、6種,約有95%是AL類澱粉(免疫球蛋白輕鏈)和ATTR類澱粉(轉甲狀腺素蛋白,TTR)。由ATTR類澱粉沉積所造成的心肌病變,稱為ATTR-CM(轉甲狀腺素類澱粉心肌病變)。

ATTR-CM(轉甲狀腺素類澱粉心肌病變)可分為遺傳型和野生型。林彥宏醫師說,「遺傳型」是因為TTR基因突變,造成蛋白質天生不穩定,容易解離、錯誤折疊而形成類澱粉,發病年齡多為55至65歲,常出現週邊神經病變、心臟病變。「野生型」的TTR基因則完全正常,但有不明原因導致蛋白質在老化過程中變得不穩定,仍然會形成類澱粉沉積,患者多為年紀較大的男性,以心臟病變為主。早期症狀與一般心衰竭或心臟老化症狀相似,容易延誤診斷。近年隨診斷工具進步與藥物出現,臨床醫師對疾病的辨識與治療策略更顯重要。

ATTR-CM(轉甲狀腺素類澱粉心肌病變)患者可能出現與心臟相關以及心臟以外的症狀。紅旗警訊包括心臟相關的症狀如心悸、胸悶、昏厥、下肢水腫等,心臟以外的症狀如便祕、腸胃不適、食慾不振、手腳發麻、行動困難等。

臨床上會運用各種檢查來幫助診斷,包括心電圖、心臟超音波、心臟核磁共振、Tc-99m PYP核子醫學心肌掃描、血液及尿液檢查等。林彥宏醫師說,類澱粉心肌病變的特徵之一就是「心肌顯著肥厚」,較嚴重時連心瓣膜、心房中隔也會變厚。雖然心肌肥厚,但是由於肥厚的部分大多是類澱粉沉積,而非肌肉細胞,導致心電圖的QRS的電壓反而偏低或沒有明顯變高。

心臟核磁共振可以評估心肌增厚、纖維化的狀況。血液及尿液檢查可以幫助排除AL類澱粉。Tc-99m PYP核子醫學心肌掃描則對診斷ATTR-CM(轉甲狀腺素類澱粉心肌病變)相當重要。綜合各種檢查,可以幫助醫師判斷是否需要進行基因檢測與後續治療。

ATTR-CM(轉甲狀腺素類澱粉心肌病變)需要提高警覺,才有機會診斷。如果沒有家族病史,患者可能會經過一段時間才有辦法確診。

正常TTR為「四聚體」,無論遺傳型或野生型,致病機轉皆是因為四聚體解離,然後出現單體集結後錯誤折疊,導致類澱粉沉積。林彥宏醫師說,目前的治療有幾個方向,包括 (一) TTR四聚體「穩定劑」、(二) 抑制TTR的「基因沉默治療」、(三) 清除已沉積的類澱粉。

TTR四聚體穩定劑可以阻止四聚體解離,進而減少變性蛋白形成,延緩心臟功能惡化。林彥宏醫師說,抑制TTR的「基因沉默治療」可以直接讓肝臟極大量減少製造或(幾乎不製造) TTR,例如RNAi新技術藥物。因為人體僅需要少量TTR,所以大幅度降低TTR製造,不會影響正常的生理功能。RNAi新技術藥物給藥週期拉長、頻率減少,病患的便利性將提升,臨床研究顯示RNAi新技術藥物能夠顯著減緩心臟功能惡化的速度,已獲美國FDA核准使用,是目前國際治療指引中的重要趨勢。至於清除已沉積類澱粉的藥物目前仍在進行臨床試驗,尚未實際用於治療。

面對日新月異的醫療進展,針對 ATTR-CM 的治療選擇已更加精準多元。建議病友可主動諮詢專科醫師,了解國內外最新的治療策略,評估最適合自己的醫療方案。

隨著類澱粉在心肌中持續堆積,患者的心臟功能會持續惡化。林彥宏醫師提醒,針對類澱粉心肌病變ATTR-CM,最好可以早期發現、早期治療,才能獲得較佳的預後!

AMV-TWN-00053