2025-12-12 09:24:17

在 2025 WebConf Taiwan 分享關於產品團隊在訂 OKR 會遇到什麼議題和問題。

以下是我分享的簡報,歡迎大家參考。

2025-11-01 16:55:51

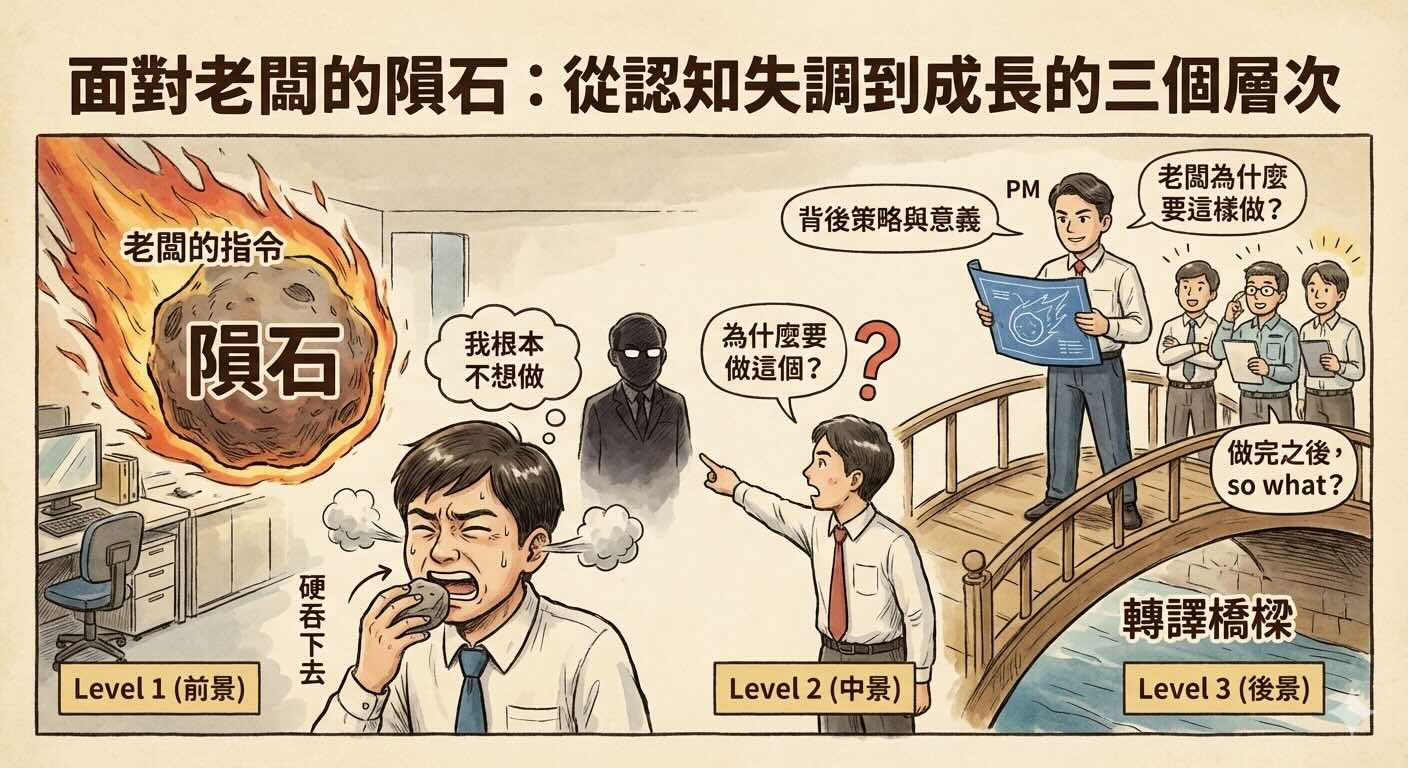

當老闆的「隕石」來臨時,對員工來說,是一個認知失調的過程,因為我們都知道:「老闆的隕石一定要做。」,但內心卻又覺得:「我根本不想做。」

在這種矛盾的狀況下,我們通常都會為了緩解衝突的認知,改變自己的態度或重新解釋,讓自己好過一點。

但,你怎麼處理這種認知失調,卻決定你等級能升多快的關鍵。

最常見的處理方式,是告訴自己:「老闆給我薪水,所以我就該做。」或是:「進入社會就是這樣,沒什麼好抱怨的。」

這種方式的確能短暫地讓自己心安,但這只是Level 1的做法。問題在於,你可能會因此過度扭曲自己,壓抑內心真實的情緒與想法。

那些不滿與痛苦會慢慢累積,最終可能突然爆發。而且爆發的時候,不一定發生在工作上,也有可能在家庭裡,甚至傷及無辜。

如果一個人能用不扭曲的方式來處理認知失調,就有機會自我成長。如果我們不想只是壓抑自己,那就要往Level 2邁進。

Level 2 的人,會選擇多問一個「為什麼」。

「為什麼老闆要我們做這個看起來沒意義的隕石?」

「這件事背後的目的到底是什麼?」

如果老闆的說法仍然讓你覺得不 make sense,那就應該繼續追問。

這有點像處理感情的方式。當另一半做了傷害你的事,你不該先檢討自己哪裡做錯,而是應該問:「你為什麼要這樣做?」。如果對方無法說清楚,那你就該考慮離開。

對待工作,其實也一樣。理解「為什麼」,比盲從「要不要做」更重要。

身為產品經理(PM),不能只停留在 Level 2。因為你的角色,要把這件事做得更好,不然你也是隕石的一部分。

想像一下開會的情境:

工程師(RD)問你:「為什麼要做這件事?」

你答不出來,只能說:「因為老闆說要做。」

這樣雖然事情可以推進,但你其實讓整個團隊都陷入了認知失調。大家邊做邊懷疑、邊懷疑邊累積痛苦。

某一天團隊有人情緒爆發時,你其實也是導火線之一。

Level 3 的做法,是你能夠真正理解老闆的意圖,經過自己的整理與思考,把背後的目的與策略意涵梳理清楚,再向團隊說明。

讓大家知道「老闆為什麼要這樣做?」、「這顆隕石的意義是什麼?」、「做完之後,so what?」,都能清楚交代。

老闆的隕石永遠會存在,但每次面對它,都是我們重新選擇的機會:

是壓抑自己、說服自己硬吞下去?是多問一個為什麼?

還是能理解背後的意圖,並帶著團隊一起消化?

面對隕石,你是 Level 1、Level 2,還是 Level 3?

--2025-09-22 17:00:03

曾經有一位 PM 問我:「我對現在做的產品沒有興趣,該怎麼辦?」

「老闆很照顧我,對我也很好。」

「工作環境也不錯。」

「只是因為對這個領域沒有興趣,所以總覺得少了點熱情。」

我認為,產品經理真正該有興趣的,其實並不單單是「產品」本身,重要的是「使用這個產品的人」你要有興趣才行。

我們在意的是,這個產品是否真的解決了使用者的問題?使用者在過程中,會不會感到驚喜、興奮,甚至因此被觸動?

當你把焦點重新放回「人」身上,就會發現關鍵在於:你對「人」是否有興趣。

如果對「人」沒有興趣,那麼像行銷、產品經理這類需要高度理解並關注人的職位,其實都不太適合。

與其勉強自己,不如及早考慮轉換跑道。

但若你仍然保有對「人」的熱情,那麼你的重點應該放在「從用戶身上學習」。透過訪談、觀察,去理解他們的喜怒哀樂。

而且,因為你對產品本身沒有過度的熱情,反而能更客觀地看待使用者最真實的感受。

這,其實未嘗不是一件好事。

最終,成為一個好的 PM,不是因為你愛這個產品,而是因為你真心想要理解「人」。當你能從人的角度出發,把他們的需求、情緒、障礙,轉化為產品的設計與決策,那才是這份工作的核心價值。

--2025-09-22 16:40:09

一個經典的場景是這樣的:

當 PM 問工程師:「這個要做多久?」工程師回答:「要一個月。」PM 沒有多問,就把「一個月」直接回報給老闆。

結果呢?不用懷疑,你一定會被老闆釘到爆。沒有細節、沒帶回為什麼,這樣的 PM 只是個傳聲筒。

你可能會想:「不是啊,相信工程師的專業,哪裡錯了?」、「難道 PM 真的比工程師還懂?」

問題就在於——不是要不要相信專業,而是 你怎麼跟工程師對話。

很多 PM 習慣追問:

但這樣的問題其實不太恰當。因為你並不是工程師的老闆,你沒有立場用這種口氣。這樣只會讓對方覺得被逼迫,反而製造更多對立。

PM 和工程師是平行關係,不是上下層關係。所以 對話方式很重要,千萬不要用讓人反感的「句點」式提問。

換個角度問:

這樣的問法,不但尊重專業,也讓工程師願意和你一起找解法。

談「時程」,不只是「壓時程」。它同時還涉及:

要真正結束 PM 與工程師的對立,必須先從 PM 的對話方式 開始改變。

--2025-09-05 14:41:53

真的該好好釐清一件事:我們要請 AI 幫忙的目的是什麼。一旦目的搞錯,AI 就會從助力變成拖油瓶。

舉例來說,很多 PM 在用 vibe coding 做 prototype 的時候,常常犯下一些嚴重的錯誤。像是「略過了用手思考的步驟」

什麼是「用手思考」?

過去我們在用 prototyping 工具(像 Axure 或 Figma)時,往往是一邊做一邊思考:

介面的框架該怎麼設計?

有沒有更好用的方案?

不同選項的優缺點是什麼?

在這個過程中,我們其實是透過「動手」來刺激大腦思考,不斷提出更多選項,再從中做出判斷,這就是「用手思考」。

但現在如果用 vibe coding,很多人會直接跳過這一步。需求隨便丟,AI 就幫你快速產出,看似省事,但其實容易被 AI 牽著走,這就是一種錯誤的 AI 使用方式。

這樣提出的 prototype 通常會比你用人工做的爛很多,小組討論一下子就被問倒,我會對根本沒發現這件事的 PM 打上一個大問號。

會不會未來 AI 能力進步後,結果會比人產得好,這我不知道,但我想「有選項後再做決策」這個核心原則,是不會變的。

搞清楚用 AI 幫你豐富選項,還是讓幫你節省做不必動腦事情的時間,真的是很重要啊~