2026-01-16 06:30:28

大家好,我的 RSS 订阅了两个博客聚合平台:

在 2026 年元旦前后,我的RSS上出现了大量与年终总结相关的内容。抱着参考与学习的心态进行了初步阅读(初略阅读150+),随后发现这些年终总结大致可以分为以下几类(仅为粗略分类,无法涵盖所有形式):

上述形式内容繁多、各具特色,极大拓展了我的视野,部分思考给了本人非常大的启发。

除此之外,我自己的年终总结大致可以算作一个相对独立的类型,暂且称之为“年度回顾型”。完成这份年终总结耗时20+ 小时(原计划约 12 小时),主要完成了以下工作:

至此,一份相对有理有据、结构完整的年终总结便完成了。随后,我将该 PDF 发送给部分朋友,请他们协助审视我过去一年中的不足之处,或提出值得改进的方向。

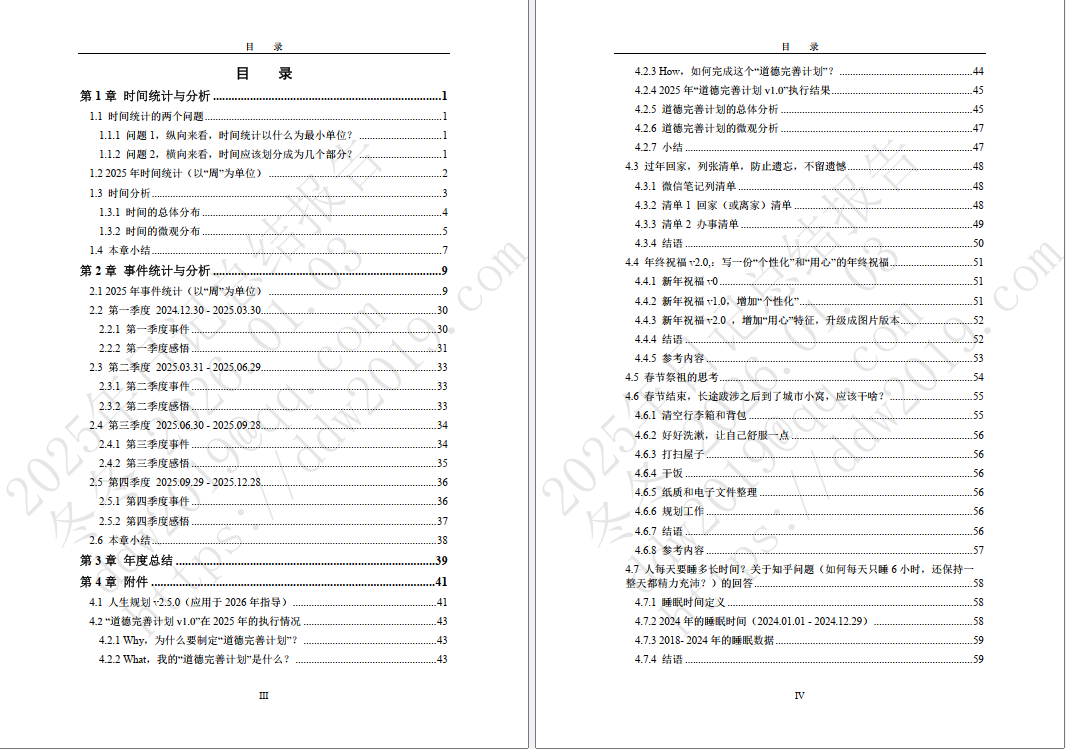

排版好的年终总结目录如下:

部分参考内容:

2026-01-13 07:00:07

“道德完善计划v1.0”制定于2022.05.09,2025年度的执行情况于2026.01.02完成。本文摘抄于个人2025年年终总结。

读书真好,特别是读到一本好书的时候。如果不是读书的话,“道德完善计划”完全是不敢想的事情呀。加油打气,努力完成这个反人性的道德完善计划。

思维要在学习中升华,内省中完善,自律中养成,实践中淬炼。

——《思想品德修养与法律基础》2015版

2022.05.08,我在《富兰克林自传》中看到了富兰克林包含十三项美德的道德完善计划,大受震撼,觉得我也有必要整理出自己的道德完善计划。翻阅过往五年的日记及其总结,最终筛选出六个词汇,作为我的道德完善计划。

这样的话,我就能够有体系地有步骤完善自己。

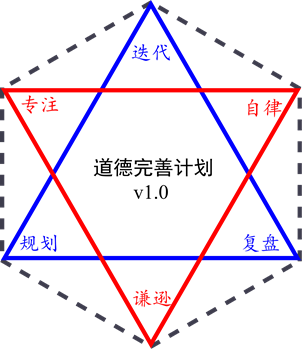

我的道德完善计划分为两个层面:实践层面和心理层面,各自为两个三角形,包含三个词汇,组成了六角星。

(图 1 道德完善计划v1.0)

第一,实践层面

规划、复盘、迭代,组成一个蓝色正三角形。设定为蓝色是因为这些并不涉及到情感方面,任何人都可以做。

(1) 规划:按照GTD的理论,在不同的层面上设定目标。

(2) 复盘:一件事情、一个阶段结束,就要总结。

(3) 迭代:根据复盘文件,参考图书、网络文章以及ChatGPT,思考未来的改进方向。

(Note:由于上面三个步骤是违反人性的,正经人谁写日记呀,所以逆时针排布。这样就组成了一个逆时针的三角形)

第二,心理层面

自律、专注、谦逊,组成一个红色正三角形。设定为红色是因为这些涉及到情感,有浓烈的个人感情色彩。

(1) 自律:完成规划的事情,之前认为应该通过“自我控制、自我监督”来实现。现在发现有问题,应该通过“任务管理体系”的提醒来处理,判断自律情况。

(2) 专注:目前,针对一件事情,能够全身心投入的话,时间超过4h,就算做专注。当然,2024年,思考在进入实验室的时候如何自我催眠自己,进入一种“科研状态”。

(3) 谦逊:2019.03.25,在安徽大学图书馆觉得名字像离卦。离卦卦象,柔顺乎中正,因此要谦逊。

(Note:同样由于这些内容是违反人的天性,同样旋转方式为逆时针。)

第三,实践向上,心理向下

关于实践正三角形向上,心理正三角形向下。实践三角形为什么向上暂时没法解释,但是心理三角形向下可以解释。这是因为心理是进入内心深处,就像树一样向下发展。

第四,逆时针旋转

由于上面的品德都是违反人性的,毕竟偷懒多省事呀,所以逆时针旋转。

第五,外部正六边形

他人看我,看不到两个正三角形,只会两个正三角形整合起来的正六边形。

没有找到其他的好方法,就按照《富兰克林自传》中提到的养成方法:一周专注于一项,一个循环耗费十三周。我这只有6个,那就一个循环六周。每天早上在表格当中填写,完成后打Y,未完成打N。制作的表格如所下示。

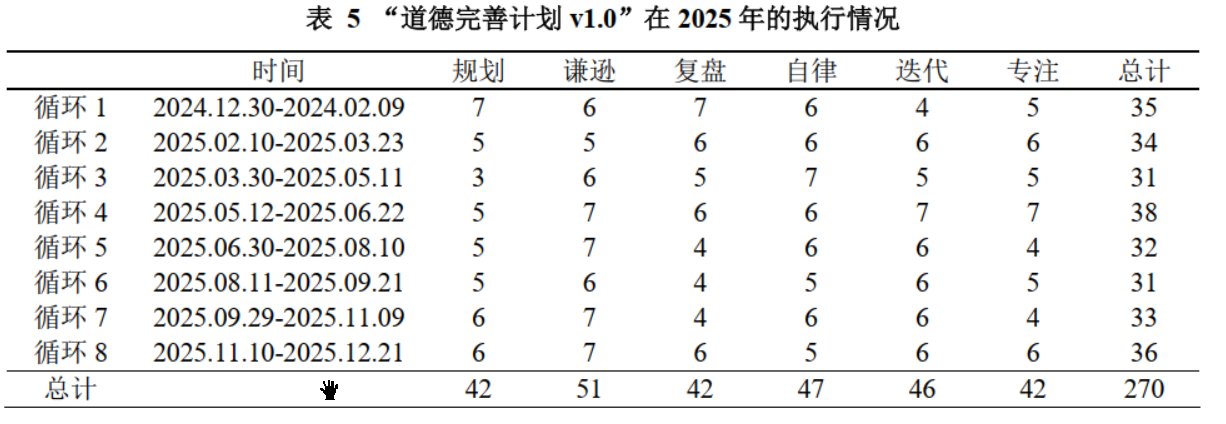

2025年,四个季度,每个季度13周。一个循环需要6周,每个季度执行2个循环,每季度最后一周休息。共8个循环,统计结果如下

为了在宏观上把握道德完善计划的执行情况,需要先进行总体分析。

一方面,执行情况随时间的推移可以通过各个循环内的达标天数来判断。图2所示,随着时间的推移,达标天数发生波动。这是因为人不是机器,环境改变会使得人的精力和热情发生变化。循环天数排在前三的分别为“循环1、“循环4”和“循环8””。“循环1”达成天数较高的原因是年初刚完成年终总结和道德完善计划总结,有足够多热情去完成道德完善计划。“循环2”和“循环3”相对较低主要是因为反复审查和修改毕业论文,耗费太多的精力了都。与之相反,“循环4”高的原因是毕业论文撰写完毕,有精力去完成。 “循环5”、“循环6”和“循环7”低的原因是入职期间,个人有所放松。然而到了年底,热情接着出现,使得“循环8”再次出现波峰。

(图 2 八个循环达标天数)

另一方面,六种品德的执行的优劣与否,可以横向对比达标天数。图3表明,按照达标天数,六种品德从大到小的顺序为:谦逊 > 自律 > 迭代 > 规划 = 复盘 = 专注。因为本人最近几年爱好读书的关系,内心深处承认自己是一个普通人,承认自己知之甚少,承认自我的认知和现实世界存在巨大的偏差,所以“谦逊”达标天数最多。“规划”、“复盘”和“专注”均为42天,达标天数最少,这是因为相对于其他的三个品德,这三个需要耗费非常大的时间和精力才可以完成。2026年,本人应该在保持“谦逊”、“自律”和“迭代”达标率的基础上,重点关注“规划”、“复盘”和“专注”。

(图 3 六种品德的达标天数)

总的来说,达标情况并不是一成不变,而是会随着时间的推移出现波动,2026年应该重点关注“规划”、“复盘”和“专注”。

为了从微观上更好地分析相关数据,需要分析六种品德随时间推移的变化。图 4a表明组成“实践三角形”的三种品德达标情况的波谷均在“循环3”,而其他循环中基本保持平稳。这是因为那段时间精力全放在写复审意见上,对于完成“道德完善计划v1.0”的驱动力下降非常多。图 4b表明组成“心理三角形”的三种品德在上半年基本平稳,下半年波动非常大,这是因为下半年处于学校到企业的转换过程中,部分习惯需要改进才行。

(图 4 (a) “实践三角形”三个关键词——“规划”、“复盘”和“迭代”在循环中的达标天数随“循环周期”的变化。 (b) “心理三角形”三个关键词——“自律”、“专注”和“迭代”在循环中的达标天数随“循环周期”的变化。)

“道德完善计划v1.0”是一个“反人性”的计划,老老实实看电视剧、刷段视频、看小说、玩游戏不好吗?非要整这个复杂的体系来监控自己。但是人与动物的区别就在于人有主观能动性,能够自我驱动去提升自我。在这种情况下,“反人性”的“道德完善计划v1.0”可以帮助我们更加清楚地认识自我、发现优缺点,并且针对性的提出改进意见。通过对2025年“道德完善计划v1.0”达标情况的分析,2026年需要做的事情如下:调整个人角色,找准个人在企业的定位,重点关注“规划”、“复盘”和“专注”。

参考内容

2026-01-03 13:24:58

元旦假期,在家耗费了大概20个小时将全年的日记阅读一遍,并整理完一份结构清晰、内容明确的年终总结(第九份年终总结)。年终总结越写越长,这第九份年终总结的正文部分都91页。全文不方便共享到网络上,但是前言(下面加粗文字)和目录(尾部截图)可以共享出来。

子曰:逝者如斯乎,不舍昼夜。2025年,等于365天,等于8760小时,等于525600分钟,等于31536000秒。在一秒一秒的滴答声里,2025悄然从指缝间滑落,走向了2026。

辞旧迎新的时刻,总要回望过去一年:检视不足与优势,并以此为下一年的生活校准方向。那么,年终总结应当依据什么来撰写呢?在我看来,最可靠的依据是日常点点滴滴中记录的日记。日记是生活的记录,也是记忆的锚点:我们可以借助日记回溯过往;当回溯逐渐清晰,重要节点便会自然浮现;再沿着节点向下追问,就能看见隐藏其后的内在脉络。年度总结这样概括:年度总结 = 记忆回溯 + 寻找节点 + 探究脉络。

在本份年终总结中,从“时间”、“事件”和“感悟”三个层面,对日记进行抽丝剥茧、去粗取精、去伪存真、由表及里、由此及彼地整理,发现四条内在逻辑:

脉络一,转变,调整个人角色,于企业中找准定位。

脉络二,死磕,专注重要任务,把质量打磨到极致。

脉络三,偷学,保持信息敏感,于无声处学人之长。

脉络四,复盘,及时整理记录,让经验沉淀为方法。

以此四条内容为基础,结合过往的年终总结,将“人生规划v2.4”修改为“人生规划2.5”,并制定“2026年计划”。

参考内容

2026-01-01 00:20:11

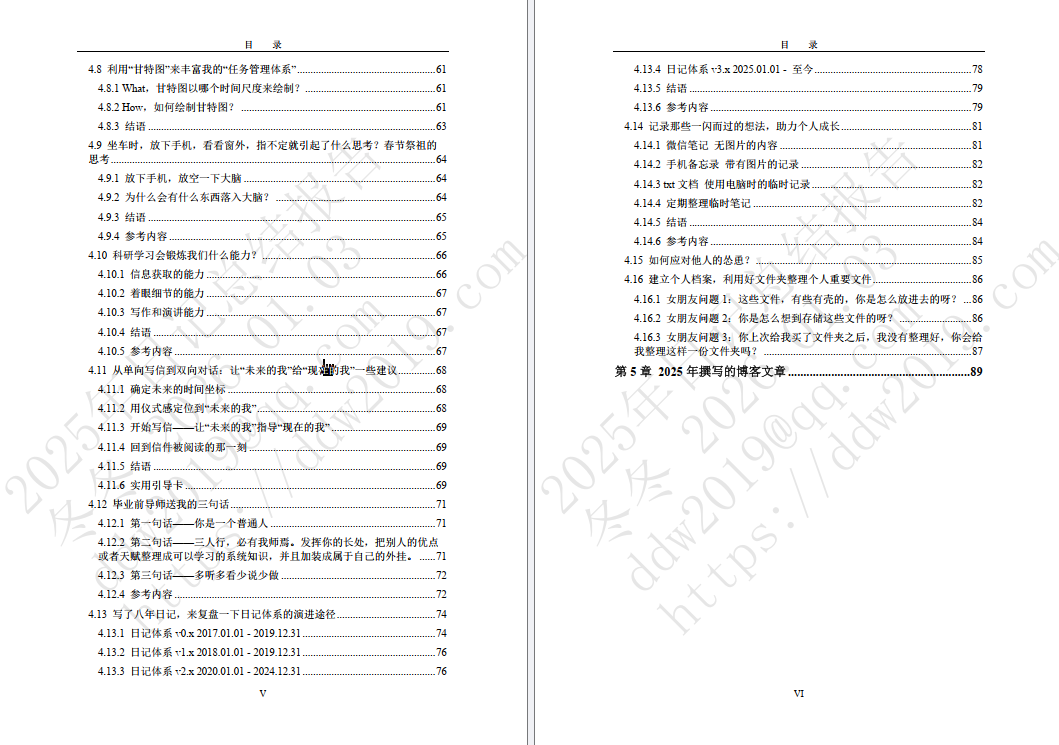

手机系统自带“屏幕使用时间/使用时间”统计。过去一年里,我基本每周都会截屏记录一次,并同步发到朋友圈。今晚翻看了这一年的朋友圈记录,把 2025 年各周的手机使用时长做了整理,并绘制成图。

统计结果显示:2025 年手机累计使用 1524.78 小时,占全年时间的 17.45%,也就是说接近 1/6 的时间花在了手机上。这个比例比我预想得更高,也更直观地提醒我:碎片时间的累积远比想象中可观。

从周度曲线来看,图中出现了 5 个明显的波峰,大体对应以下时间节点:

Note:本次统计仅覆盖 40 周的数据(图中以黑色方框标注),另有 12 周缺失(以红色三角标注)。缺失周分别为第 7、10、11、18、19、20、21、41、47、48、50、51 周。

元旦期间,思考一下如何控制这个手机,希望2026年手机使用时间要小于1200 h

参考内容

2025-12-28 22:29:10

前段时间,违法记录封存引起了大家的热议。个人从网络上摘抄了一些比较有深度的评论,放置于此。(以下内容来自于知乎、小红书、bilibili等平台,仅摘抄!)

你都吸毒了,还让我以正常人方式对待你,你这个毒不是白吸了?

说的是封存而不是消除,那我不查,我怎么知道消除了?

我一戒烟的都不敢保证自己会不会复吸,你还想要我去相信一个戒毒的

历史不是一位耐心的老师,如果你没听懂,他会用事实打醒你 —(1840年至1949年的中国)

改过自新是:不隐瞒你有过这样的错误,你以后不再犯,渐渐的取得周围人的信任。不是隐瞒你曾经犯过的错误,混迹在群里,让别人对你不设防,承担你再犯的风险。而且我觉得大家反对的是一刀切把引诱被迫吸毒的跟主动吸毒的都一刀切了。

感谢评论中提供的内容

如果缉毒战士不能行走在阳光下,那么涉毒者就该活在阴沟里。

记得当年站内有个UP,在另一场“战争中”说过:这一战,打平都算输。我觉得这话很适合用在这里。

毒品记录被人查到就查到,毒品犯罪为什么不能被查到?艾滋病封存影响力已经够大了。

我不知道要说多少遍,人们才会明白。权益是靠自己争取来的,而不是天上掉下来的。

我怕稍微退后一步,就踩到缉毒警的忠骨

参考内容:

2025-12-14 01:19:27

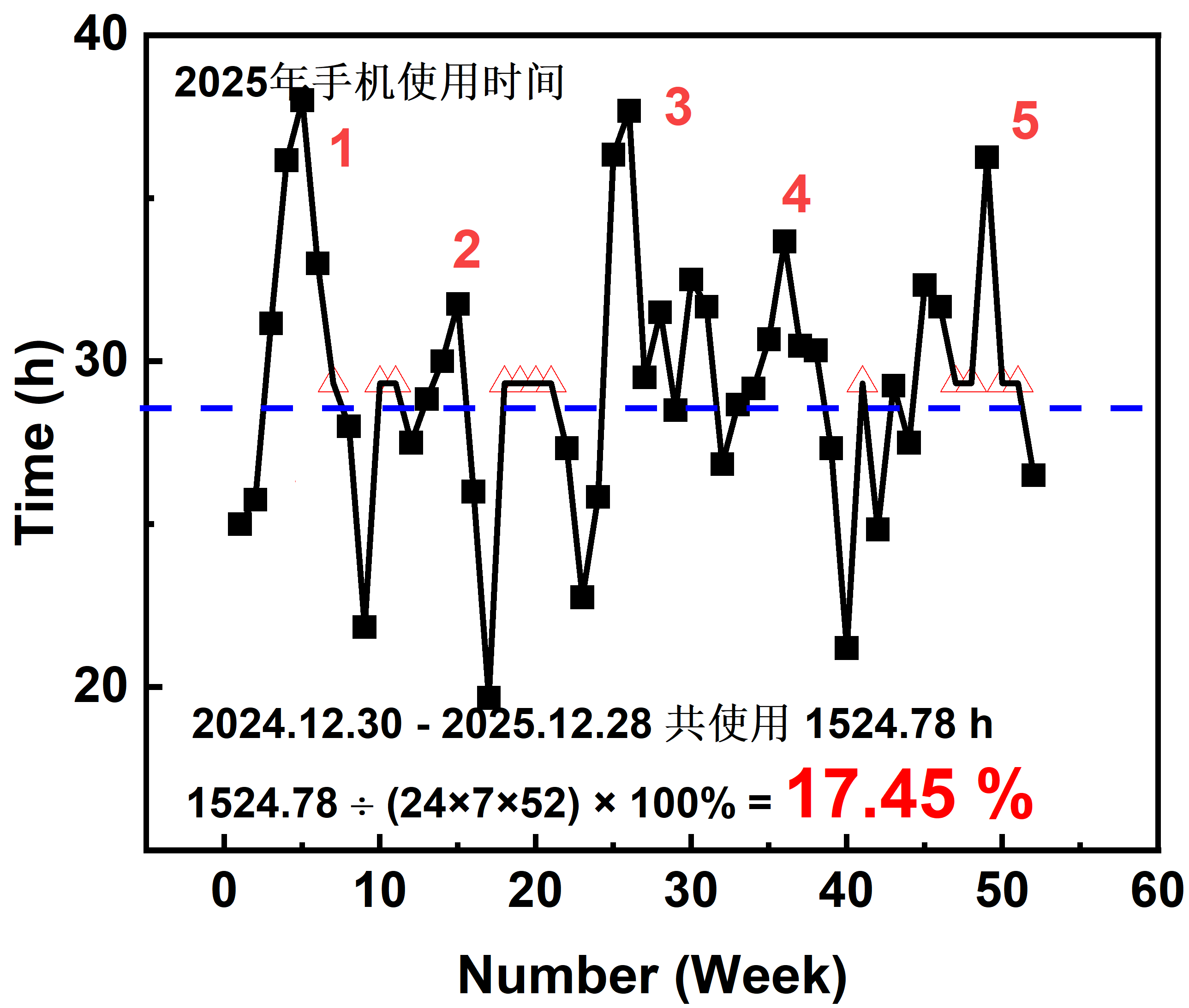

现在挣钱难呀,为了省钱,有些东西可以自己DIY出来。我啥也不懂,一个星期都能够想出来要买的东西,并且淘宝下单购买后拼接。下面是我最近两年我DIY的三件东西

2023年5月,感觉电脑写大型word文档会卡顿,于是618前研究了一下电脑;根据自己的需求,购买了如下的台式机。配件如下:

这个台式机目前还在用,我不打游戏,能够完全满足自己的需求呀。

2020年7月,当时换到了一个新的城市,旧的山地车给兄弟们骑了,想一辆公路车试试。2020年9月,线上感觉Merida的Scultura 94挺好。但是买自行车要实地考察一下,于是到附近的Merida车店看自行车。店内没有Scultura 94,老板推荐了一辆Merida的Scultura 93。可是当时不懂,老板推荐的自行车车架小了都,骑长途的时候腰疼。

2024年6月萌生了换车的想法,想着升级一下组件的105,到车店一看太贵了。那自己空闲时间线上研究了两周,搭配出一个自行车出来。配置如下:

上bilibili上看一看装车视频,也就装完了呀。

目前这个自行车用来上下班和周末溜达。

2025年9月,想要买一个桌子,用来放电脑和书本。为了用时间长一点,想要实木桌板。上网一看,感觉有点贵了。DIY的精神又出现了。

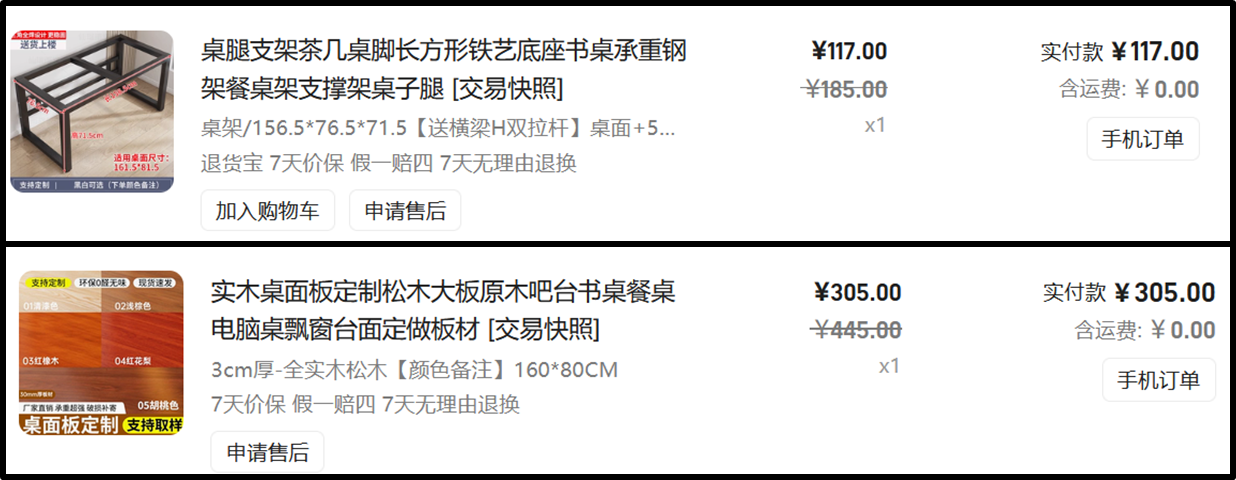

桌子 = 桌腿 + 桌面。那就上淘宝买桌腿和桌面。

桌腿:不锈钢桌腿,117元

桌面:松木,160 cm × 80 cm × 3 cm,大板拼接,305元

到现在已经用了三个多月了都,感觉非常好用的呀。

参考内容